-類似事例の対応履歴を迅速に提示し、プラントの効率的な運用・保守に貢献-

2025-11-12

株式会社 東芝

大規模・複雑なプラントの運転データから、

世界トップレベルの精度で過去の類似状態を検出する「類似データ検索AI」を開発

-類似事例の対応履歴を迅速に提示し、プラントの効率的な運用・保守に貢献-

概要

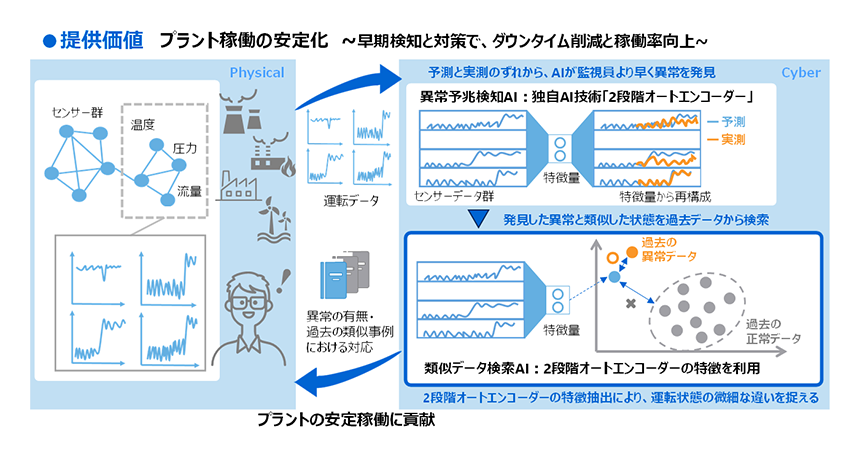

当社は、大規模で複雑なプラントに設置された数千点のセンサーから得られる膨大な時系列データから、現在の運転状態に類似する過去の運転データを、世界トップレベルの精度で検出できる「類似データ検索AI」を開発しました。本AIは、過去の類似事例の発生日時や対応履歴を迅速に提示することで、原因調査や対策立案を支援し、プラントの安定稼働と保守業務の効率化に大きく貢献します。

発電所や水処理施設、化学工場など大規模なプラントや工場においては、設置されたセンサーによる異常検知と、過去の事例を参照した迅速な対応が不可欠です。しかし、刻々と変化する膨大なセンサーデータの中から、異常と類似した過去の運転状況を自動的に検出することは困難でした。

当社は、異常の兆候を早期に検知する独自の異常予兆検知AI「2段階オートエンコーダー」(*1)を開発してきました。今般開発した「類似データ検索AI」は、この技術を応用し、センサーデータの微細な特徴の違いを深層学習により捉えることで、わずかな変化からでも高精度に類似状態を検出することを可能にしました(図1)。

本AIは、数千点におよぶセンサーデータを同時に解析し、プラントの運転パラメーターの調整や温度等の環境条件の変化に伴う微細な運転状態の違いまで高精度に捉えることが可能です。こうした複雑な条件下で高精度な類似検索を実現したのは本AIが初めてです(*2)。

本AIを用いて、製紙工場の公開データ(*3)で検索を実施したところ、類似事例の検出精度(*4)は従来技術(*5)と比較して1.8倍向上し、世界トップの精度(*6)を達成しました。さらに、運用中の実プラントにおける運転データを用いた検証では、過去の類似データを95%の精度で検出できることを確認しました。本AIを活用することで、異常や劣化の状態に応じた迅速な対策立案が可能になり、CBM(Condition based Maintenance)(*7)による効率的な運用・保守の実現や、稼働率の向上が期待できます。

当社は、本技術の詳細を、11月12日に開催されるデータマイニングに関する国際会議「ICDM2025 AI4TS(*8)」において発表します。

図1: 「2段階オートエンコーダー」を活用し、プラントの安定稼働に貢献する異常予兆検知AIと類似データ検索AI

開発の背景

大規模で複雑なプラントでは、さまざまなシステムや機器を監視するために数千点のセンサーが設置されています。産業・社会の基盤を支えるプラントを効率的に運用・保守するためには、膨大なセンサー群により刻々と変化する運転データを監視し、異常の影響が拡大する前に早期に検知・対処することが重要です。しかし、異常を検知した後の原因調査や対策立案では、関与する機器やシステムが多岐にわたるため、原因の特定や対策の立案が容易ではありません。さらに、多くの現場では過去に類似した事例がないかを調査することから対応が始まりますが、そのプロセスは熟練者の経験や知識に大きく依存しています。今後、熟練者の高齢化や人手不足が進む中で、知識継承が困難になることが懸念されています。

このような背景から、過去の運転データや対応履歴を迅速かつ的確に参照できる技術のニーズが高まっています。膨大なセンサーデータの中から、現在の運転データに類似する過去の事例を高精度に検出できるAI技術の開発が急務となっています。

現在、さまざまな類似データ検索AIの開発が進められていますが、プラントのように多数のセンサーが複雑に連動する環境では、検索精度の向上が大きな課題です。正常運転中であっても、ポンプや配管などの各機器の温度や圧力などのセンサーデータは、プラント全体の状態や個々の機器の挙動が複雑に絡み合い変動します。

従来技術では、こうした複雑な変動の中から、運転状態の微細な違いを正確に学習することが難しく、類似事例の検出が困難なケースも多くありました。

本技術の特長

そこで当社は、独自の深層学習技術である「2段階オートエンコーダー」を活用し、現在の運転状態に類似した過去の運転データを高精度に検出可能な「類似データ検索AI」を開発しました。本AIは、異常の予兆を検知した後、現在のセンサーデータと類似する事例を過去のデータから検索し、発生日時やその後の推移・対応履歴などの関連情報を迅速に提示します。これにより、同様の異常が発生した際の対応方法を即座に参照でき、現場の意思決定を支援します。

本AIは、中核技術である2段階オートエンコーダーでセンサーデータを特徴量に変換し、特徴量の微細な違いを深層学習することで、従来は検出が困難だった微細な異常の類似性を持つ過去のデータを高精度に検出できるようになりました(図1)。

特に重要なのは、どのような特徴量に変換するかという点です。当社は、2段階オートエンコーダーが生成する特徴量に着目しました。この技術は、多数のセンサーの信号を同時に特徴量に変換し、そこから元の信号に再構成する仕組みです。2段階オートエンコーダーは、多数のセンサーの信号間にまたがる複雑な関係を考慮して、運転状態の変化に起因するセンサーデータの違いを特徴量の違いとして抽出します。これらの特徴量を学習データに用いることで、様々な要素が複雑に絡み合った複雑なプラントのセンサーデータに対しても高精度な検索AIが実現できると考えられます。この特徴量を用いて、さまざまな運転状態における微細な違いを詳細に学習させることで、複雑に関係する多数のセンサーデータの中から、運転状態ごとの微細な違いを捉えることが可能になり、類似データの検出精度が飛躍的に向上しました(図2)。

検証では、製紙工場の公開データを用いた検索において、従来技術と比べて類似事例の検出精度が1.8倍向上し、世界トップの精度を達成しました。また、実プラントの10年分の運転データを対象にした検証では、約1時間で高精度な類似事例の検出が可能であることを確認しました。

従来、熟練者の知見が得られない場合には、類似事例の調査に数日を要することもありましたが、本AIを活用することで、短時間での検出・対応が可能となり、熟練者の高齢化や人手不足といった課題の解決にも貢献します。

図2: 類似した運転状態の検索結果を表示した画面。複数のセンサーデータの挙動が類似している日時を検出する。(*9)

今後の展望

当社は、現在複数のプラントを対象に、異常の予兆を検知した後の原因調査および対策立案における本AIの有効性を検証しています。今後は、発電所・水処理施設・化学工場などさまざまなプラントや工場の効率的な運用や保守に貢献できるよう、2026年度以降に実用可能な水準を目指して技術の研究・開発を進めていきます。

*1 https://www.global.toshiba/jp/technology/corporate/rdc/rd/topics/21/2112-01.html

*2 当社調べ。2025年11月12日現在。

*3 Pulp-and-paper mill 実際の製紙工場の運転データ。対象とする異常は紙の破損であり、同じ異常が124回発生している。C. Ranjan, et. al.,“Dataset: Rare Event Classification in Multivariate Time Series,” 2019, arXiv:1809.10717.

*4 検索精度: MAP@10の値。MAP@10は検索に対する検出結果1位正解率から10位正解率までの重み付き平均値であり、正解データを上位で提示できるほど高い値を示す。

*5 機械学習による複数の最先端の類似データ検索手法、E2USD (2024)、TS2Vec (2022)等。これら各手法との比較を*8の論文に記載。

*6 MAP@10において世界最高の数値。2021年12月7日現在。

*7 Condition Based Maintenance (状態基準保全)。機器の状態を監視し、異常や劣化の兆候を把握することにより、その状態に応じてメンテナンスをする保全方式。

*8 ICDM2025 AI4TS: IEEE International Conference on Data Mining Workshop AI for Time Series Analysis. 11月12日にワシントンD.C.で開催される。

S. Naito, K. Nakata, Y. Taguchi, “Deep Distance Measurement Method for Unsupervised Multivariate Time Series Similarity Retrieval”

*9 データ: EEG Eye State dataset

https://archive.ics.uci.edu/dataset/264/eeg+eye+state