〜全国の7割超の自治体が直面する深刻な”移動”問題、専門チームが伴走し住民主体の解決を支援〜

地域の交通や福祉課題の解決を目指すCommunity Driveプロジェクト(一般社団法人SMARTふくしラボ、株式会社日建設計、株式会社図解総研)は、令和6年度国土交通省モデル事業(共創MaaS実証プロジェクト/モビリティ人材育成事業)として、富山県黒部市をモデルケースに、住民主体の取り組みと地域の合意形成を促進する実証実験を行い、一定の成果を達成しました。この成果を受け、地域を動かす「コミュニティ・ドライバー」の発掘と育成を目的とした地域共創事業「コミュニティドライブプログラム」を、令和7年度から全国各地の連携地域へ提供開始することを発表します。

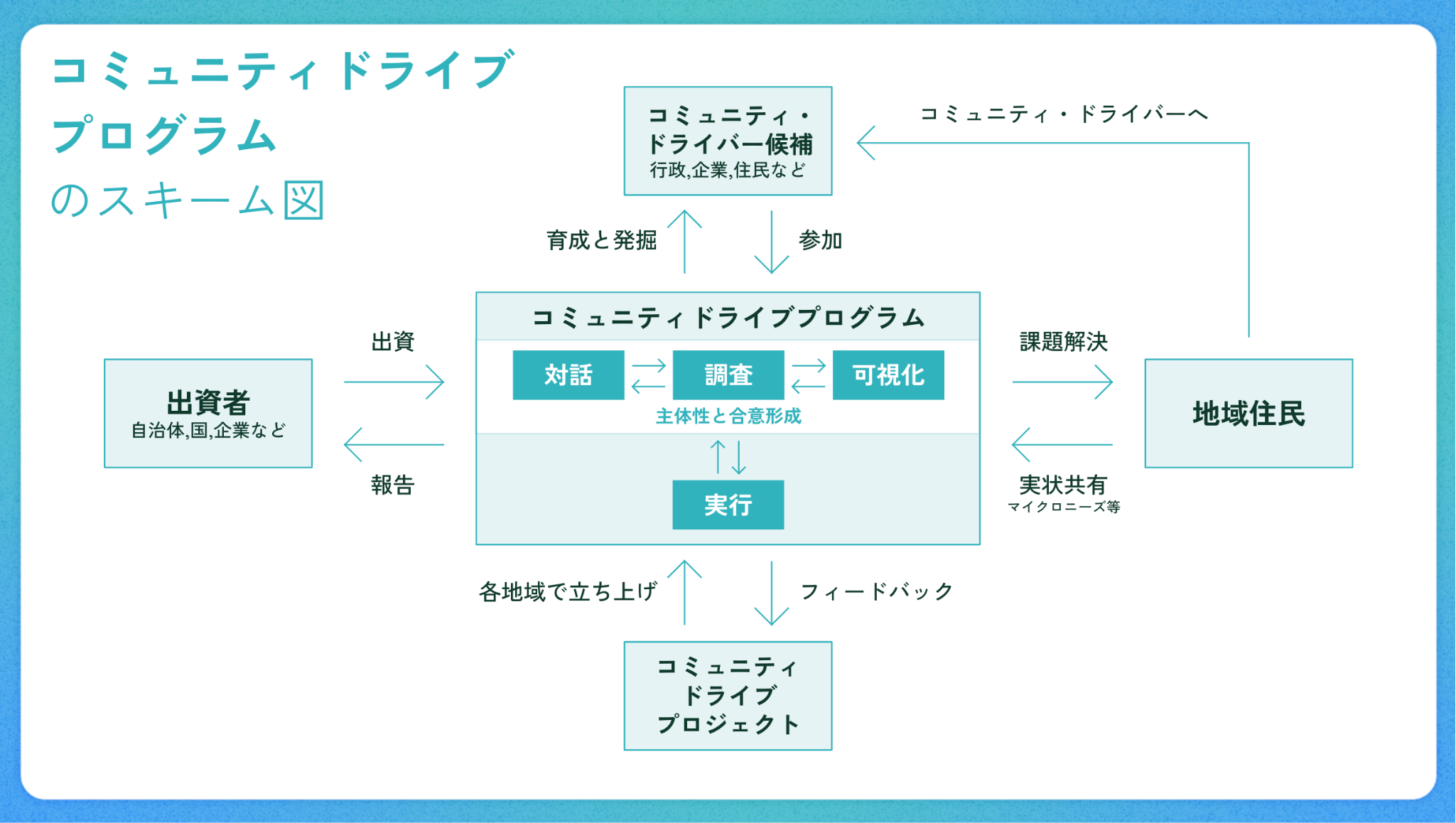

■「コミュニティドライブプログラム」概要

| プログラム名称 |

「コミュニティドライブプログラム」 |

| 活動内容 |

住民の主体性を引き出し、地域で合意形成を進めるための人材(コミュニティ・ドライバー)を発掘・育成する取り組みとして「対話」「調査」「可視化」などを実施。

(例:移動実態調査の実施、コミュニティドライブワークショップ開催、移動課題の可視化) |

| 開始時期 |

2025年4月 |

| 対象となる地域 |

移動に関する課題を抱える全国の地域

※移動課題の解決に熱意を持つ人がいることが条件 |

| 参加対象者 |

地域住民、自治体、企業、NPOなど |

| 実施期間 |

6ヶ月〜(相談の上決定) |

| 実施費用 |

人口規模や体制に応じて要相談 |

| 問い合わせ先 |

info@cdpj.jp |

5人に1人が後期高齢者となる2025年問題をはじめ、少子高齢化が進む中、地方では福祉や防災の面で移動課題が深刻化しています。人口約4万人、高齢化率32%(全国平均29%)の黒部市と同様の課題を抱える市町村は、全国1,718自治体のうち70%以上にのぼります(総務省統計局 令和2年国勢調査)。こうした状況は、地域住民の日常生活の安全や利便性を損ない、医療・介護サービスへのアクセスにも影響を与えています。加速する人口減少の中で、持続可能な仕組みづくりが求められています。

「コミュニティドライブプログラム」は、多様なセクターと「対話」を重ねながら、地域の現状を「調査」で明らかにし、課題やデータを「可視化」してわかりやすく共有できる形にし、地域で活躍する人材(コミュニティ・ドライバー)を見つけて育てるプログラムです。このプロセスを通じて、地域に主体性と合意形成を生み出し、小さな「実行」を積み重ねることで、地域の課題を自分たちで解決し持続可能な発展を実現する力を育てます。私たちが目指すのは、「対話」「調査」「可視化」「実行」の4つを組み合わせ、地域で主体的に動ける人材としくみを整えることです。

本プログラムでは、地域の移動課題を解決したいという熱意を持つ人や、前向きな気持ちはあるものの進め方や仲間の増やし方に悩んでいる人など、熱意ある人々とそのつながりが重要なポイントになります。技術やサービスといった解決策ありきで始めるのではなく、まず何に取り組むべきなのか、本当に困っていることは何で、どうしたら対立的にならずに地域のひとりひとりが課題の解決に取り組めるのか、そうした住民の主体性と地域の合意形成をプログラムの中で醸成し、移動課題解決に主体的に取り組む人材「コミュニティ・ドライバー」を発掘・育成します。

6ヶ月間のプログラムでは、「対話」「調査」「可視化」を中心に活動を進め、地域の声を直接聞きながら課題や実態を明らかにし、議論を活発化させます。行政や企業、市民など、さまざまな立場や年代の方々が参加することが重要です。プログラム終了後には、地域で生まれた主体性をより持続的で効果的なものにするため、地域ごとに仕組みづくりを進めます。この取り組みは現在、黒部市で先行して実践しており、今後の進展に伴い、新たな発見や成果が具体化されていきます。

■今後の展開

プログラムを先行導入している黒部市では、2年目の取り組みとして「実行」をさらに推進します。具体的には、地域のコミュニティ・ドライバーが主体となり、可視化された課題を掘り下げる「マイクロプロジェクト」を開始します。

また、他地域への展開も計画中で、中国地方の市や九州地方の町など、導入を検討している地域と共創しながら、プログラムの効果を検証し、汎用性の高い形に改良していきます。中国地方の地域では、黒部市と年代別の人口構成が似ており、移動に課題のない年代4人で課題のある年代3人を支える比率が計算されます(*1)。この類似性から、黒部市での取り組みを少し調整するだけで応用可能と考えています。一方、九州地方の地域では人口が少ないこと(*2)や、移動に課題のない年代1人が移動に課題のある年代1人を支える比率となるため、黒部市とは異なる条件を考慮しながら、プログラムの精度を高めていきます。さらに、プログラムの全国展開に向けた体制構築も進めており、持続的かつ効果的に実施できる仕組みを検討しています。

※1:移動にある程度課題があると考えられる年代を0~19歳及び75歳以上、移動に課題が少ないと考えられる年代を30~64歳とすると、その比率は、黒部市が約0.77、中国地方の都市が約0.76となる

※2:同比率は約0.99となる

■一般社団法人SMARTふくしラボ プロジェクトマネージャー 小柴徳明 コメント

「日本の多くの地方都市で直面している高齢化と人口減少の中で、いよいよ顕在化してきた移動課題に対して、解決のための特効薬はありません。ただ、地域にはまだ活かすことのできる地域資源は多いはずです。私たちは、10年後、20年後の未来に向けて、地域の力を総動員して、自分たちのまちのあり方を自分たちで考えていく必要があります。Community Driveプロジェクトは、移動課題解決だけがゴールではありません。私たちが取り組むのは、まちづくりにとって最も大切な「住民の主体性」と「地域の合意形成」を育むことです。このマインドの醸成こそが、遠回りに見えるかもしれませんが、解決策の一つだと考えています。

私たちが目指しているのは、対立的にならず未来に向けた前向きな対話をしながら、コミュニティをドライブしていく人を地域に増やしていくことです。そうした中で主体性が生み出され、合意形成をしていくことさえできれば、そのあとにどのようなテクノロジーを使い、どんなサービスでも作ることが出来る。そこには、みんなでつくったというプロセスがあるからです。」

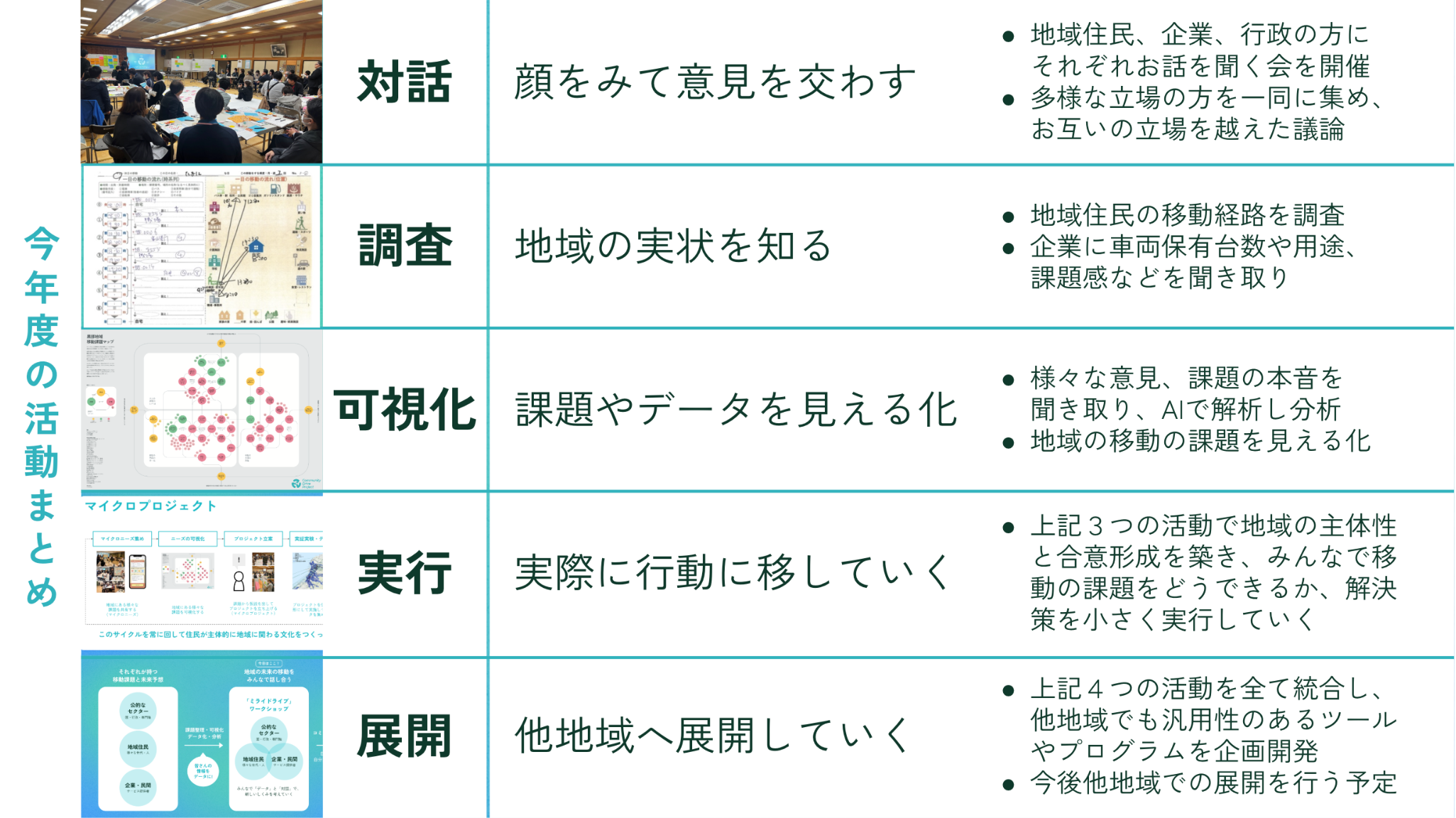

■「Community Drive プロジェクト」黒部市での実績 (2024年7月〜2025年1月)

Community Driveプロジェクトは、2024年7月に黒部市で始まり、「対話」「調査」「可視化」の3つの活動を進めてきました。「対話」「調査」「可視化」は、それぞれ個別の手法としては既に行われていますが、これらを専門チームが統合的に実施し、地域の主体性と合意形成を促すプロセスが本プロジェクトの独自性です。約6ヶ月のプログラムの結果、アンケートに回答した参加者の90%以上が「移動課題に関心を持った」と回答し、コミュニティ・ドライバーとなる人材を10名以上発掘できました。ドライバーには、70歳を超える免許を持たない高齢者や地域交通を担う事業者、地域サービスを展開する個人事業主など、多様な方々が名乗りを上げてくださいました。

プロジェクトの5つのステップ

●ワークショップなどで「対話」促進

1つ目の「対話」では、行政、企業、市民へのヒアリングやワークショップを通じて、黒部市の移動や生活の困難に関する生の声を集め、議論を深めました。7月26日には市民、企業、行政向けのワークショップを、11月28日には多様な立場の方々が参加するミライドライブワークショップを開催しました。

住民・企業・行政一体で開催した対話のワークショップの様子(2024/11/29 黒部市)

●AI解析も用いた「調査」

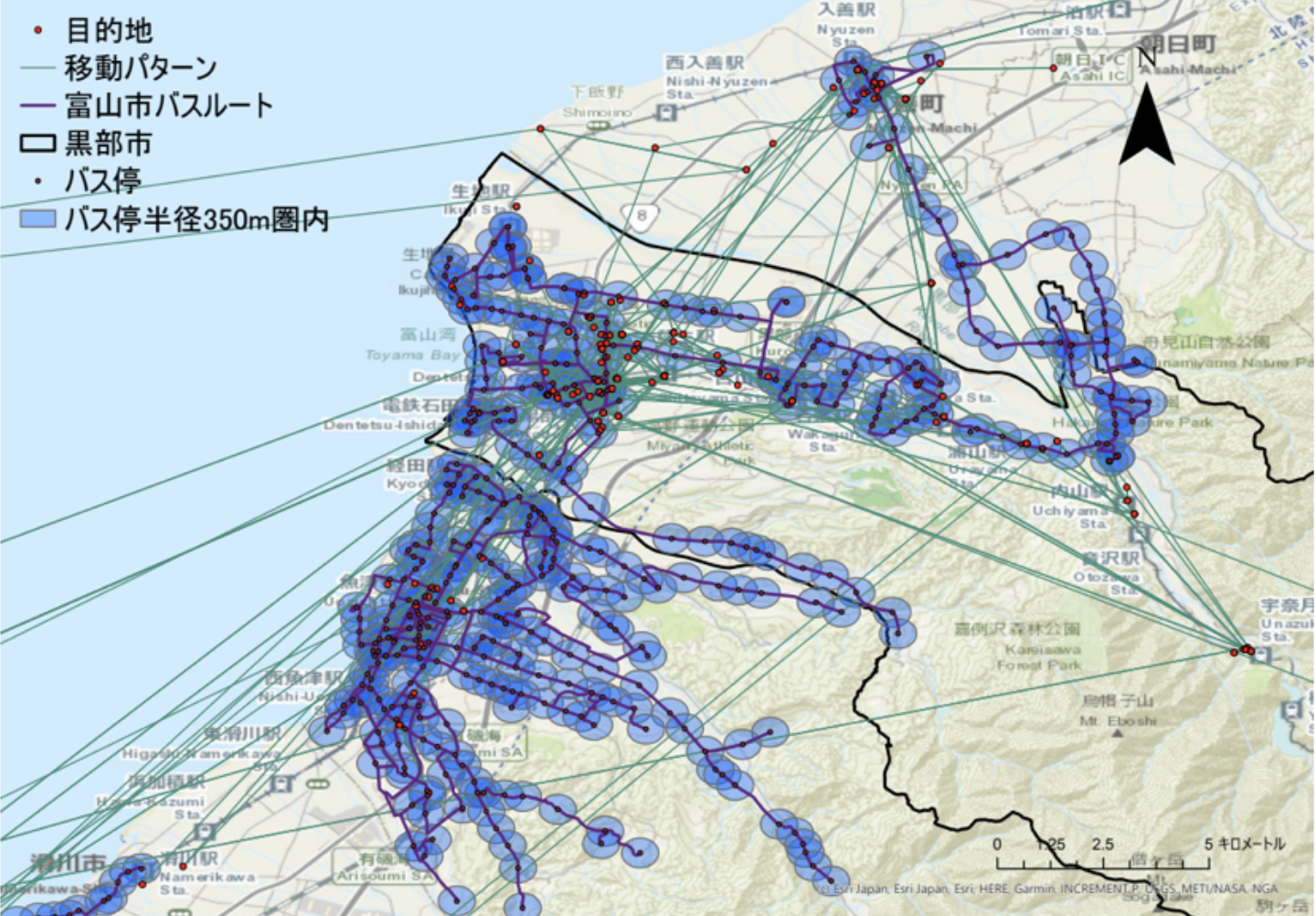

2つ目の「調査」では、ワークショップやヒアリングで得た生の声や移動データをもとに、属性や目的別に分析を行い、どの場所にどんな目的で、誰といつ移動しているのかを調査しました。また、イベントに参加できない方の意見も集めるため、オンラインで移動課題を投稿できる仕組みを作り、150件以上の投稿が寄せられました。これらの投稿データはAI解析を活用して、移動課題をさらに深く分析しています

地図上に集計した移動データ分析の一部

●課題やデータを見える化する「可視化」

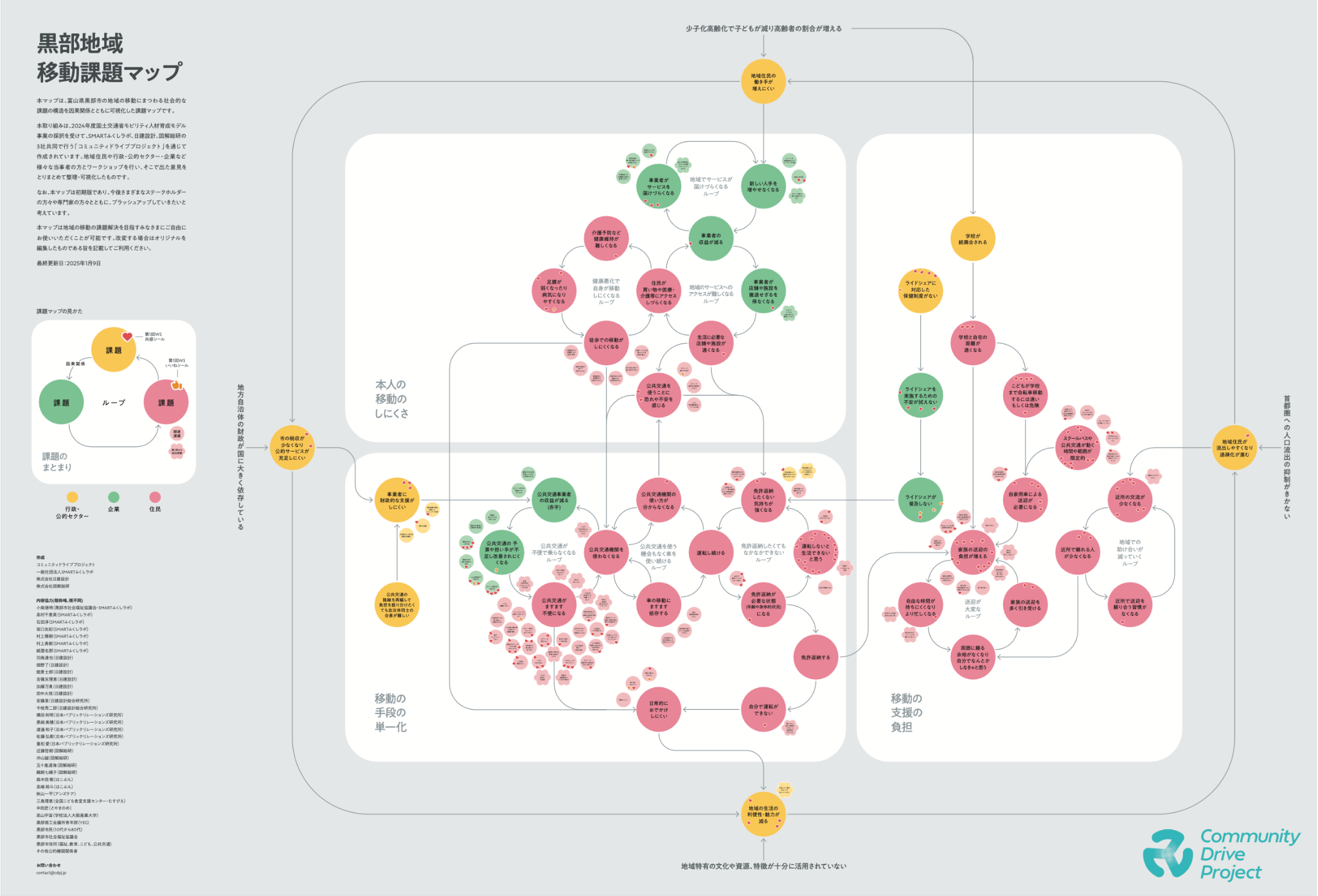

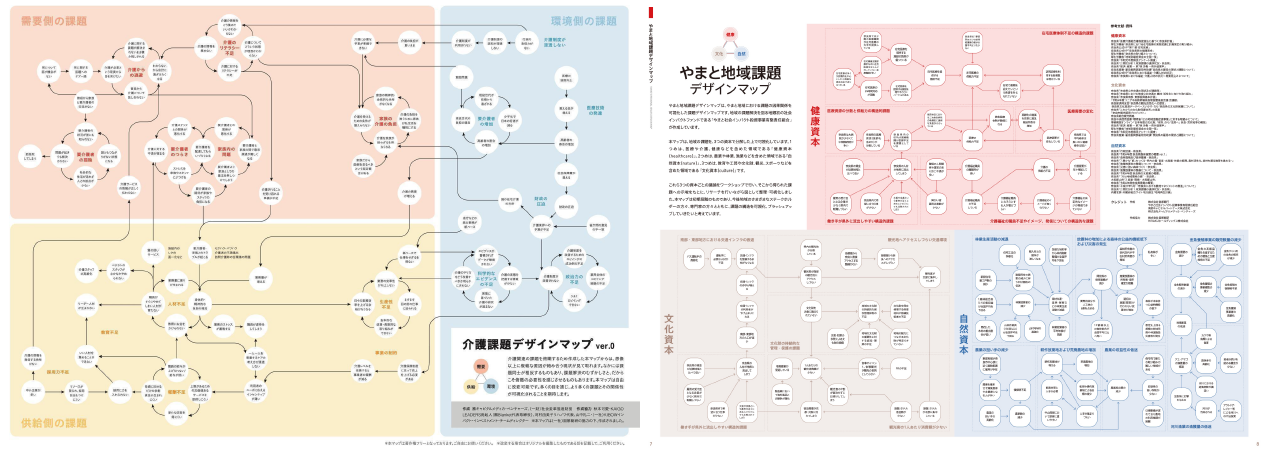

3つ目の「可視化」では、対話や調査で集まった課題やデータを、多くの人にわかりやすく伝えるための可視化手法を開発しました。たとえば、「移動課題マップ」という課題の全体像や構造を把握できるマップを作成し、因果関係や影響を可視化しました。ワークショップでは、このマップを4m×6mの巨大サイズで印刷し、参加者が実際に歩き回りながら、シールや付箋を使って課題に取り組むインタラクティブな方法も取り入れました。

制作した移動課題マップ

●今後は実際のアクションへ

今後はさらに「実行」と「展開」を加えた5つの活動を進める体制を整えます。「実行」では、プロジェクトメンバーとコミュニティ・ドライバーが連携し、移動課題解決に向けた小さなアクション「マイクロプロジェクト」を実施します。仮説、企画、実験、評価を短期間で繰り返し、課題解決に取り組みます。最後の「展開」では、黒部で始まったプロジェクトを他地域にも広げるため、「対話」「調査」「可視化」に「実行」を加えた取り組みを導入し、コミュニティドライブを促進します。この活動を通じて、全国へコミュニティドライブのムーブメントを広げていきます。

■Community Driveプロジェクトについて

地域における移動の課題や未来に向き合い解決策を導き出し、地域(Community)の移動を促進(Drive)する人材である「コミュニティ・ドライバー」の育成と必要になるプログラムならびにツール開発を目指すプロジェクトです。福祉のDXを推進する一般社団法人SMARTふくしラボ(所在地:富山県黒部市)と建築・土木の設計監理、都市デザインを行う組織設計事務所である株式会社日建設計(所在地:東京都千代田区)、複雑な情報を図解で可視化する株式会社図解総研(所在地:東京都文京区)により2024年7月に発足しました。開発した研修プログラムでは、実際に課題解決に取り組む地域の住民や企業、行政といった多様なセクターが集まり、データ活用をしながら、対話し、自分たちで未来の地域の移動を考えていきます。その過程で住民に主体性が生まれ、合意形成が促進し、「自分たちの移動を自分たちで考えていく」マインドを醸成します。本プロジェクトは、2024年度国土交通省モビリティ人材育成モデル事業(

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/kyousou/)に採択されています。

公式サイト:

https://cdpj.jp

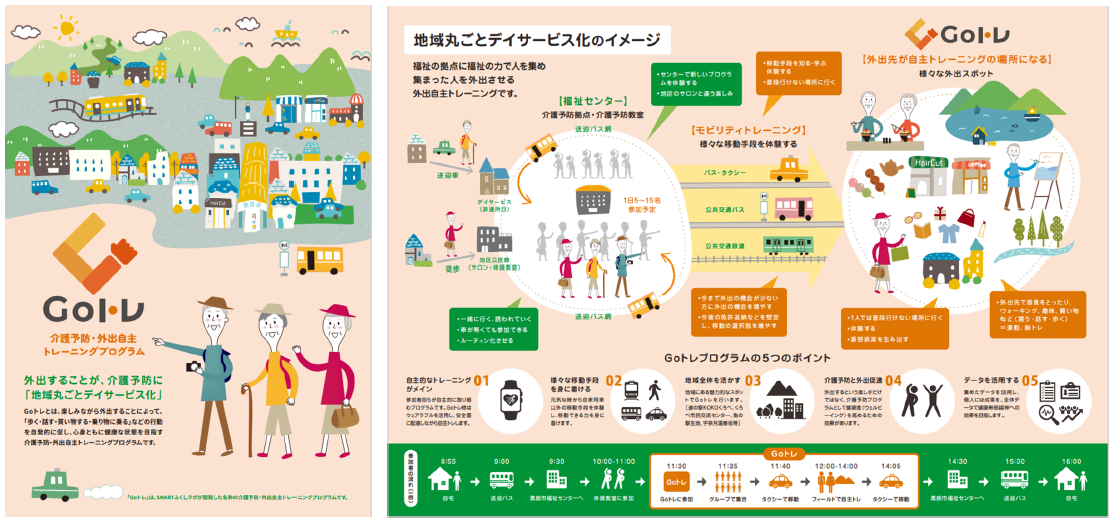

■一般社団法人SMARTふくしラボについて(https://smartfukushilab.org/)

SMARTふくしラボは、福祉分野のデジタル化、DX推進、新規事業創発、シンクタンク機能を持つ組織です。地域の大きな課題である移動にフォーカスし調査研究を進め、2023年度には国交省の共創モデル実証の採択を受け、介護予防、外出支援、公共交通の活性化をハイブリッドに解決する『地域丸ごとデイサービス「Goトレ」』を開発するなど持続可能な地域づくりに取り組んでいます。

「外出自主トレーニングプログラムGoトレ」(

https://smartfukushilab.org/go-training/)

■株式会社日建設計について (https://www.nikken.co.jp/ja/)

日建設計は、建築・土木の設計監理、都市デザインおよびこれらに関連する調査・企画・コンサルティング業務を行うプロフェッショナル・サービス・ファームです。1900年の創業以来120余年にわたって、社会の要請とクライアントの皆様の様々なご要望にお応えするため、顕在的・潜在的な社会課題に対して解決を図る「社会環境デザイン」を通じた価値創造に取り組んできました。これまで日本、中国、ASEAN、中東で様々なプロジェクトに携わり、近年はインド、欧州にも展開しています。地域課題解決では、建物の災害時の避難計画を応用し、避難時間を地図上に可視化する「逃げ地図」を開発しました。この逃げ地図をつくるワークショップはこれまでに全国26都道府県60市区町村、全国の小中高30校以上で開催され、各地域のリスクコミュニケーションや避難に関する合意形成を促進してきました。地域住民、自治体職員など含め少なくとも延べ6000人以上が参加しています。

https://www.nikken.co.jp/ja/insights/benefits_of_the_escape_map.html

■株式会社図解総研について(https://zukai.co)

図解総研は、ビジネスモデル、会計、共創、政策のような複雑な概念を共通の型で構造化して図解することで相互理解のコミュニケーションコストを減らし、多様なステークホルダー同士の共通言語を生み出すビジュアルシンクタンクです。これまでの主な書籍に「ビジネスモデル2.0図鑑」「会計の地図」「パーパスモデル」「政策図解」があります。また、介護の課題や地域の課題など、複雑な課題の構造を可視化し課題同士の関係を整理することで、何を解決するべきかの議論ができる土台を生み出してきました。