横浜市立大学大学院生命医科学研究科の松下 大輝さん(研究当時博士前期課程1年)、西澤 知宏教授、李 勇燦助教らの研究グループは、東京大学医学部附属病院の高田 龍平教授、防衛医科大学校の松尾 洋孝教授、豊田 優講師(学内准教授)らとの共同研究により、体内で尿酸値の制御に関わる尿酸輸送体GLUT9の、尿酸が結合しているときの構造と結合していないときの構造をクライオ電子顕微鏡単粒子解析

*1により明らかにし、それを基に行った機能解析から尿酸認識機構を解明しました。GLUT9を分子標的とする新たな尿酸降下薬の創製につながる重要な成果であると考えられます。

本研究成果は、Cell Pressが発行する米国科学誌「Cell Reports」のオンライン版に先行公開されました(2025年4月5日)。

研究成果のポイント

- GLUTファミリー*2に属する尿酸輸送体GLUT9の分子の形を明らかにしました。

- 痛風・高尿酸血症の新規治療薬の標的分子でもあるGLUT9の尿酸認識機構を機能解析により明らかにしました。

- GLUT9の尿酸認識機構の解明は、同じ糖輸送体ファミリーの非典型的な非糖認識への理解に貢献しました。

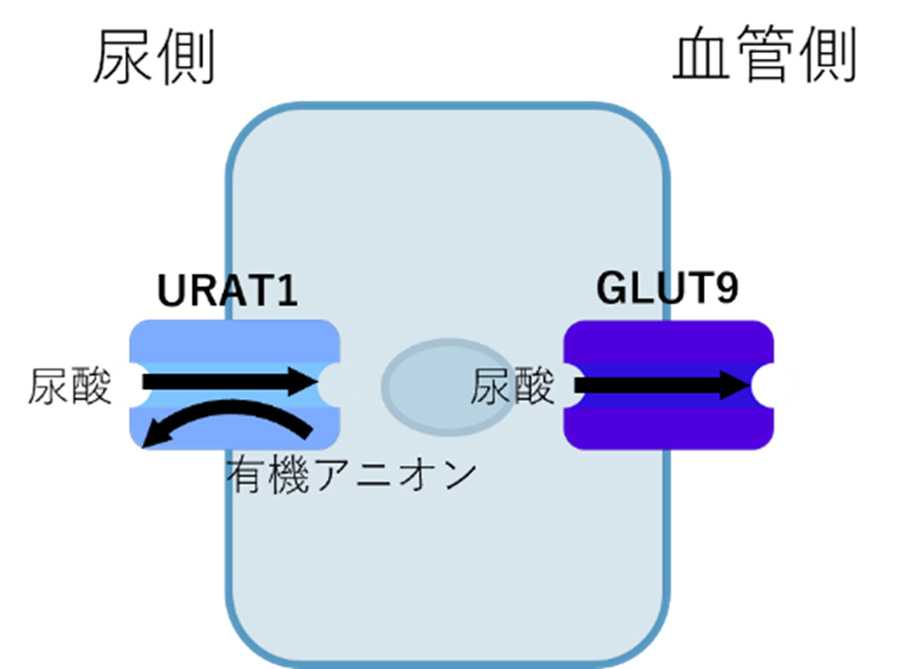

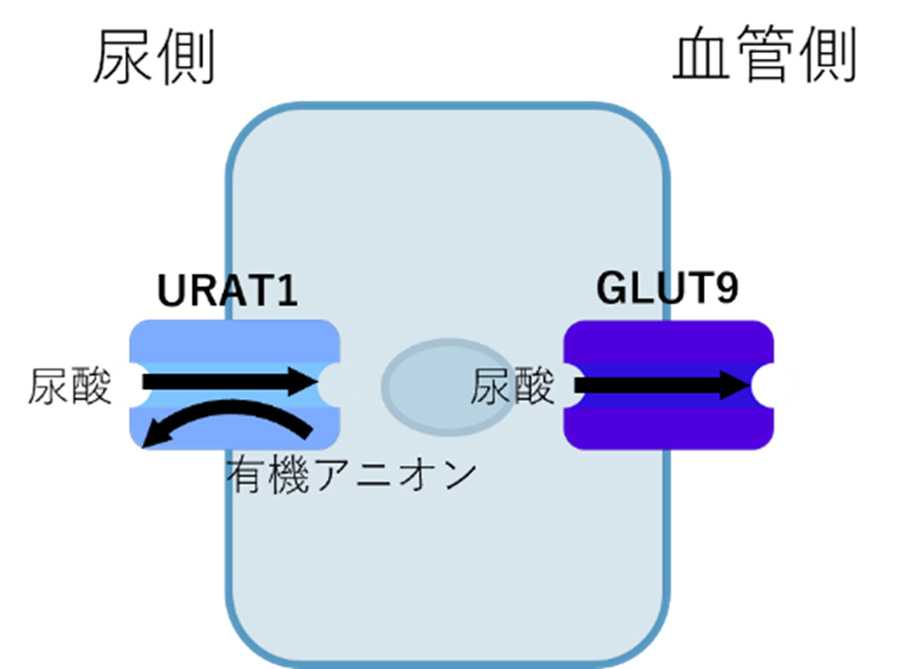

図1 尿酸輸送体URAT1とGLUT9を介した協調的な尿酸再吸収機構

腎臓において尿酸の多くは原尿(血液がろ過された液体、尿のもとになる)から血液中に再吸収されている。その過程で協調的に働く分子が、近位尿細管上皮細胞に取り込むURAT1と血液中に尿酸を戻すGLUT9である。

研究背景

尿酸はヒトにおけるプリン体代謝の最終産物であり、血液中の濃度が一定の範囲に維持されることが健康維持にとって重要です。血清尿酸値が7.0 mg/dLを超えると高尿酸血症

*3と呼ばれ、痛風を引き起こす原因となるのみならず、腎臓病や血管疾患などのリスクとなることが近年明らかとなってきています。ヒトや一部の霊長類では、尿酸代謝酵素が機能を失っており体内で尿酸をこれ以上分解できないため、腎臓を介した尿への排泄が主要な排出経路となっています。一方で、尿酸値が低くなりすぎる状態(低尿酸血症)になることを防ぐために、腎臓では尿酸の再吸収も行われています。その再吸収に主要な分子が近位尿細管上皮細胞

*4に発現する尿酸輸送体URAT1(

SLC22A12)とGLUT9(

SLC2A9)です。

痛風・高尿酸血症の治療に用いられる尿酸排泄促進薬

*5は、図1で示した尿酸輸送体による尿酸再吸収を阻害し、尿に排泄される尿酸量を増やすことで血清尿酸値の低下をもたらします。臨床で使用されているものはURAT1の機能を抑えることで薬効を発揮することが知られており、URAT1だけに作用するような選択的機能阻害剤も近年開発されています。しかし、GLUT9を標的とした尿酸排泄促進薬は未だに実現化されていません。さらに、GLUT9の生理学的重要性にもかかわらず、創薬を進めるうえで重要な情報のひとつであるGLUT9の尿酸認識機構は長年分かっていませんでした。

研究内容

本研究では、クライオ電子顕微鏡単粒子解析によりGLUT9の尿酸が結合しているときの構造と、結合していないとき(アポ型)の構造を明らかにしました(図2a)。また、放射標識した尿酸を用いた分子機能解析により、GLUT9を介した尿酸輸送を直接測定することで、GLUTファミリーの中でも特異的な基質選択性を持つGLUT9の尿酸認識機構を明らかにしました。

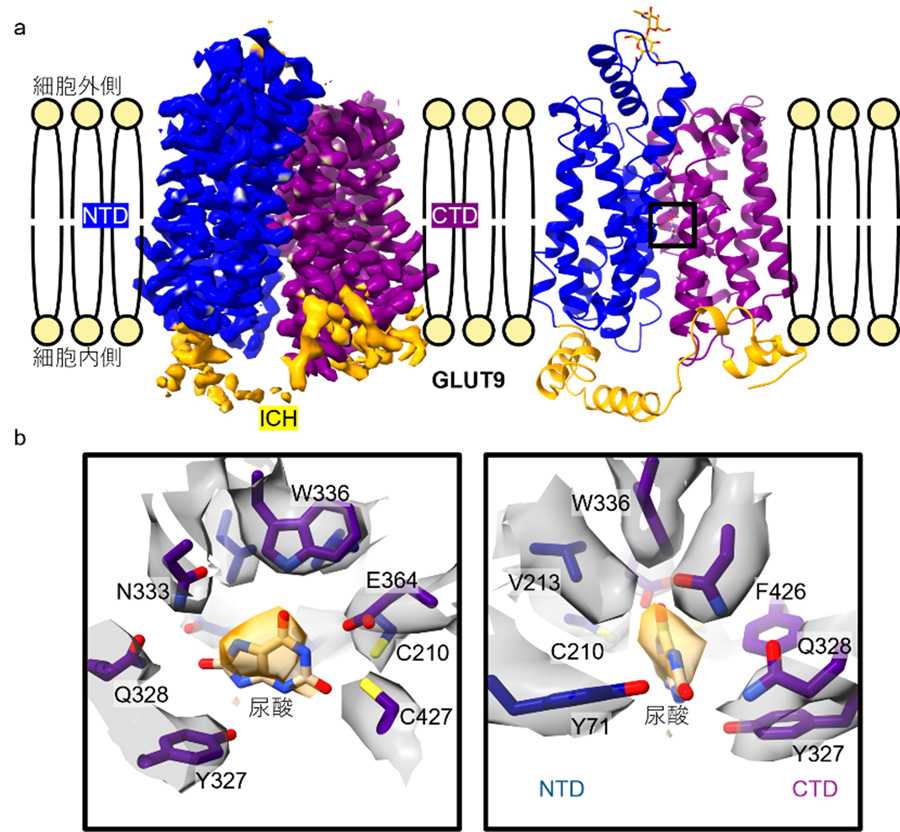

図2 尿酸結合型GLUT9の全体構造と基質結合部位

a. 尿酸結合型GLUT9の3次元マップ(左)とモデル(右)。細胞内外を隔てる脂質二重膜を薄い黄色で示している。

NTD: N-terminal domain(青)

CTD: C-terminal domain(紫)

ICH: intracellular helices domains (黄)

b. 基質結合部位をズームした図。中央にはアポ型には見られない強い密度が確認でき、周辺には親水的アミノ酸が配位している。

- 構造解析:クライオ電子顕微鏡と呼ばれる装置によって、精製したGLUT9タンパク質を撮像し、さらに単粒子構造解析と呼ばれる解析法によって、GLUT9の立体構造を明らかにしました。

- 機能解析:構造から見いだされた尿酸認識に関わるGLUT9のアミノ酸について、それらの変異体を作製し、GLUT9の分子機能に与える影響を調べることで尿酸認識に重要なアミノ酸を同定しました。

GLUT9の全体構造は、典型的な糖輸送体である他のGLUTファミリーメンバーと共通しており、12本の膜貫通ヘリックス(NTDとCTD)と5つの細胞内ドメイン(ICH)により構成されていました(図2a)。

基質結合部位では、多様な親水的アミノ酸が尿酸と相互作用を形成し、尿酸を認識していました(図2b)。このような親水的な基質認識は、糖を輸送するメンバーによる基質認識機構と非常に似ていました。また、機能解析の結果、これらの複数のアミノ酸による協調的な相互作用がGLUT9による尿酸認識に重要であることが明らかになりました。これらの知見は、GLUT9選択的な機能阻害剤の分子デザインなどにも貢献できると考えられます。

今後の展開

GLUT9は腎臓での尿酸再吸収に重要な輸送体であり、その尿酸認識機構が明らかになったことでGLUT9を分子標的とした創薬への貢献が期待されます。GLUT9を含めた種々の尿酸輸送体に関する構造の研究は国際的にも注目を集めており、国内外で盛んに進められています。今回国内からの初めての成果としてGLUT9の構造が報告されました。

GLUTファミリーは一般的には糖輸送体ファミリーとして認識されており、「古典的」メンバーとされるclass1に属する輸送体の多くは糖を輸送します。一方で、GLUT9を含めた「非古典的」なメンバーに分類されるclass2やclass3に属する輸送体は、尿酸やアスコルビン酸(ビタミンC)などの非糖を基質とすることが明らかになってきており、最近多くの注目を集めています。GLUTファミリーにおけるアミノ酸配列の比較から、class2やclass3に属するGLUTのアミノ酸の保存性は比較的低いことが分かっていましたが、今回の研究によって、GLUT9がどのような分子進化を経て尿酸を輸送できるようになったのか、その構造基盤を明らかにすることができました。GLUT9のような非古典的なGLUTによる非糖の認識機構を今後も明らかにしていくことでGLUTファミリーにおける非糖認識の分子基盤の解明につながると考えられます。

研究費

本研究は、文部科学省科学研究費助成事業(JP21H03350, JP23K21618[豊田]、JP24K18064[李]、JP20H00568, JP24H00672[高田]、JP23H02439, JP24H02264[西澤])、国立研究開発法人科学技術振興機構戦略的創造研究推進事業(JPMJPR21EF[李])、公益財団法人三島海雲記念財団(豊田)、公益財団法人川野小児医学奨学財団(豊田)、公益財団法人持田記念医学薬学振興財団(李)、公益財団法人薬理研究会(李)、公益財団法人武田科学振興財団(高田)、公益財団法人痛風・尿酸財団(高田)、公益財団法人中冨健康科学振興財団(高田)、公益財団法人中外創薬科学財団(高田)の支援を受けて実施されました。

論文情報

タイトル: Structural basis of urate transport by glucose transporter 9

著者: Daiki Matsushita#, Yu Toyoda#, Yongchan Lee, Aoi Maeda, Hirotaka Matsuo, Tappei Takada, and Tomohiro Nishizawa* (*correspondence)

掲載雑誌: Cell Reports

DOI:

http://doi.org/10.1016/j.celrep.2025.115514

# 本論文は松下大輝、豊田優の2研究者が同等に貢献した成果として論文発表しています。

用語説明

*1 クライオ電子顕微鏡単粒子解析:クライオ電子顕微鏡と呼ばれる装置を用いて、約-180℃の低温環境下でタンパク質などの試料に電子線を照射して撮影し、得られた粒子像から三次元構造情報を再構成して、分子の立体構造を解析する手法。

*2 GLUTファミリー:glucose transporter familyの略称で、生体内で主要な糖輸送体として知られる。3つのclass、14種類のタンパク質メンバーで構成され、典型的な糖輸送体であるclass1と、尿酸やアスコルビン酸などの非糖も輸送するclass2やclass3がある。

*3 高尿酸血症:血清尿酸値が性、年齢を問わず 7.0 mg/dLを越える状態をいう。血清尿酸値の上昇に伴い、痛風発症の確率が増加する。

*4 近位尿細管上皮細胞:腎臓の近位尿細管を構成する上皮細胞のこと。腎臓の糸球体でろ過された血液(原尿)には、からだに必要な成分も含まれており、原尿が近位尿細管の内部を流れる際に、それらが血液中に再吸収され、残りが尿として体外に排泄される。

*5 尿酸排泄促進薬:尿酸の再吸収に関わるトランスポーターを標的とした阻害剤で、結果的に腎臓における尿酸の排泄を促進する。既存の薬剤の多くは、近位尿細管側の取り込み輸送体であるURAT1を標的としている。