若年層の7割以上が「家事・育児・育休取得に性別は関係ない」と回答、

一方で「共育て」実現には社会や職場の支援が必要と考える割合は6割以上

厚生労働省の共働き・共育てを推進する広報事業「

共育(トモイク)プロジェクト」は、7月30日(水)に調査結果等の公表イベントを行い、「若年層における仕事と育児の両立に関する意識調査」の結果(速報)を公表しました。

本調査により、若年層の仕事と育児の両立に関する意識を明らかにし、それを発信することで、共働き・共育て

(※)推進に向けた社会機運の醸成、企業における両立支援制度の導入・促進を図っていきたいと考えています。

※「共育て」とは、パートナー同士が協力し合って、家事・育児に取り組むことをいいます。

■調査結果(速報)のサマリー

今回の意識調査の結果(速報)のサマリーは以下の通りです。

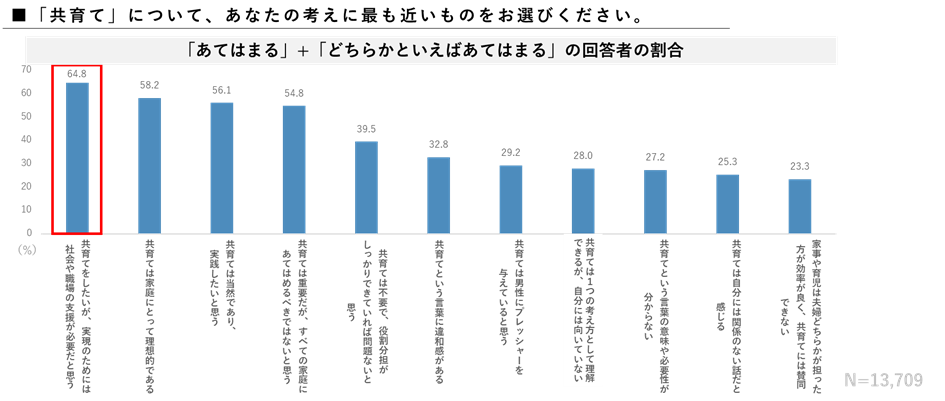

▶若年層の共育てに対する意識については、「共育てをしたいが、実現のためには社会や職場の支援が必要だと思う(64.8%)」との回答が最も多くなっています。

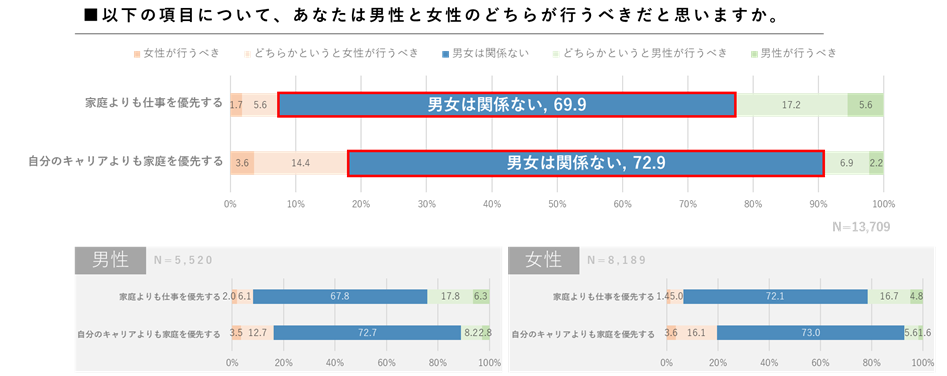

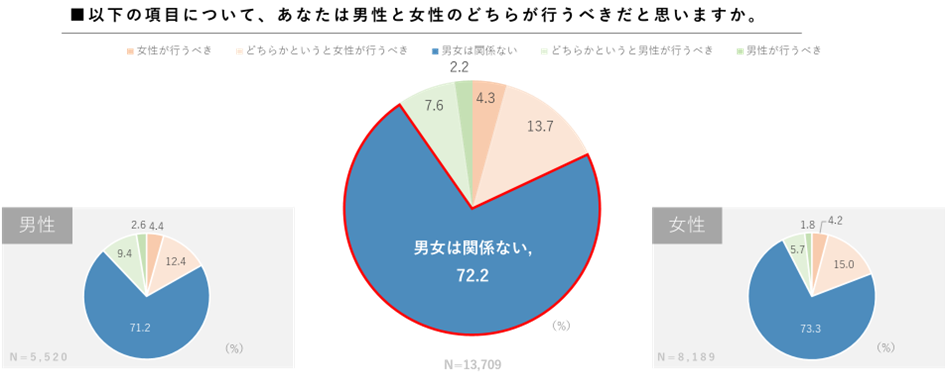

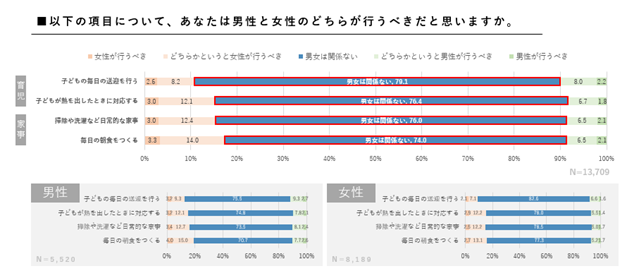

▶家庭と仕事(キャリア)の優先順位付け、育休取得や育児・家事において、約7割の若年層が「性別は関係ない」と回答しています。

▶若年社会人の7割以上が、「育休取得意向あり」と回答しています。さらに、そのうちの約8割が、1か月以上の育休取得を希望しています。

▶若年層の約7割が、会社を選ぶときに「仕事(キャリア)とプライベートの両立」を意識しています。一方、若年層の約7割が「仕事と育児の両立に不安がある」と感じています。

▶若年社会人が考える「子育て期間」の理想の働き方については、「仕事と家庭を両立できること」や「柔軟に働けること」の回答が多くなっています。また、理想の働き方が実現した際に、「仕事のモチベーションが高まる」と回答したのは74.4%となっています。一方で、理想の働き方ができていない若年社会人は、理想の働き方ができている人に比べて、子育て期間において、離職意向が24.3ポイント高くなっています。

▶若年層が就活で重視する「結婚や出産に関わる情報」として回答が最も多かったのは「男性の育休取得率」で、次いで「育休取得者へのサポート体制」、「育児に関する支援内容」となっています。

▶若年社会人が理想の働き方を実現するために求める支援として、「残業時間の抑制」、「在宅勤務の活用」、「有給休暇取得の促進」が多いことも分かりました。

■推進委員からのコメント

共育(トモイク)プロジェクト推進委員座長である羽生祥子氏は、共育て歴19年の共働き・共育ての実践者でもあり、今回の調査結果を踏まえて、次のようにコメントしています。

① 性別によらない分担意識の広がり

「家事・育児の分担について“性別は関係ない”という意識が7割近くにのぼったのは、大きな変化です。これは『誰が得意か』『手が空いているか』で判断するという、実質的で合理的な価値観へのシフトを示しています。」

② “個人の選択”という言葉への慎重なまなざし

「家事・育児の分担は『個人の選択』とされがちですが、それが社会通念や古い価値観によって“選ばされている”状態であれば、本当の選択とは言えません。希望する人が『共育て』を自然に選ぶことのできる社会をつくっていく必要があります。」

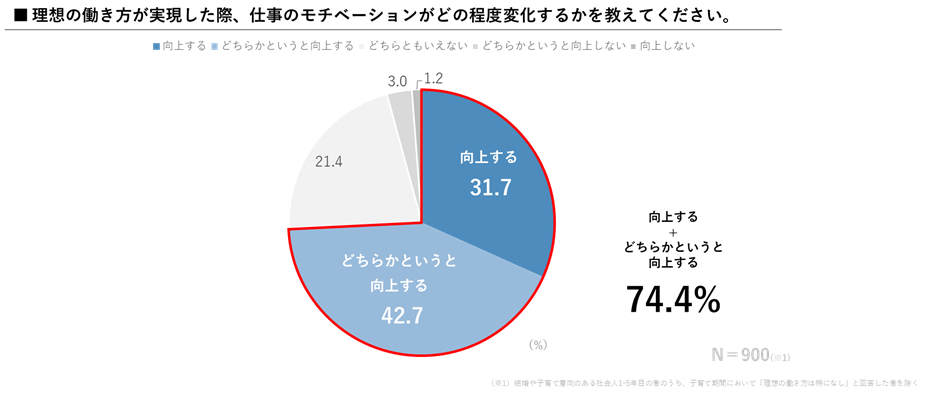

③ “理想の働き方”がモチベーションと直結している

「理想の働き方が実現した場合に“モチベーションが向上する”と答えた若者は74.4%。これは、従来の“管理”や“我慢”ではなく、“両立”を支援する職場こそがエンゲージメントの高い職場になるという証拠です。」

また、同じく共育(トモイク)プロジェクトの推進委員の自身も、4人の子どもを育てる父であり、経営者である佐藤竜也氏は、次のように述べています。

① 共育てができない環境は“離職リスク”につながる

「調査では理想の働き方ができていない若者の離職意向は、できている層に比べて24.3ポイントも高くなっています。これは経営者として非常に深刻に受け止めるべき数値であり、企業の責任として柔軟な働き方の設計が求められます。」

② 両立を実現することが企業の競争力になる

「7割の若者が“キャリアとプライベートの両立”を意識して就職先を選んでいます。両立支援ができる企業は、採用力・定着力・組織力のすべてにおいて優位になります。」

③ 共育て推進に必要なのは“仕組み化”と“ありがとうと言える文化”

「家庭も職場も“ワンオペを見過ごさない”構造に変えていく必要があります。制度だけでなく、夫婦で話し合う“夫婦会議”や、子育てに対して『やって当然』ではなく『ありがとう』と伝えて称え合う文化が広がることは、共育てを社会に根付かせる土台になると感じています。」

なお、調査結果の詳細は次のとおりです。

■調査概要

・調査目的:

①今年度事業の核でもある共働き・共育てに関する若年層の意識を把握する。

②若年層の育休やワークライフバランスへの意向を明らかにする。

③学生時代と社会人になってからの意識の変化についても調査を行う。

・調査手法: WEB定量調査

※性年代別等人口に合わせたウェイトバック集計を実施

・調査対象: 全国 15-30歳男女 高校生・大学生など及び若手社会人

・回答数: 13,709人

・調査実施日: 2025年6月21日(土)~2025年6月30日(月)

本調査について転載される場合は、出典が「厚生労働省委託事業「共育(トモイク)プロジェクト」」であることを明記くださいますよう、お願いいたします。

▶「

共育(トモイク)プロジェクト」とは・・・

「共育(トモイク)プロジェクト」は、共働き・共育ての推進のため、「職場」や「家庭」におけるいわゆる“ワンオペ”の実態を変え、男女ともに誰もが希望に応じて仕事と家事・育児を両立し、「

共に育てる」に取り組める社会を目指す、厚生労働省の広報事業です。

特に、”企業”へのアプローチを主軸に、雇用環境・職場風土の改善等、多くの企業が「共育て」しやすい環境作りに積極的に取り組めるよう、普及啓発活動を展開していきます。

※共育プロジェクトWEBサイト

https://tomoiku.mhlw.go.jp/

■調査結果の詳細

※PDF版はこちら

https://www.mhlw.go.jp/content/001527094.pdf

▶共育てに対する意識について

・

「共育てをしたいが、実現のためには社会や職場の支援が必要だと思う」が最も多く、次いで「共育ては家庭にとって理想的である」、「共育ては当然であり、実践したいと思う」が多い。

▶仕事と子育てのジェンダー意識について

・

家庭と仕事(キャリア)の優先順位付けについて、

約7割が

性別は関係ないと回答。

・

育休取得について、

7割以上が

性別は関係ないと回答。

・

育児や家事に関する項目について、

7割以上が

性別は関係ないと回答。

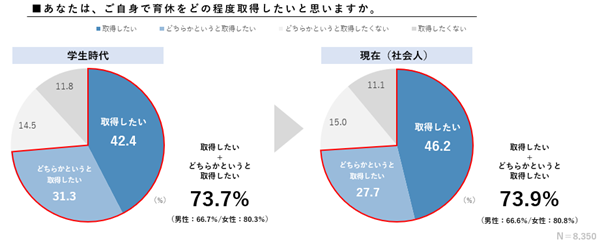

▶育休取得意向について

・若年社会人の育休取得意向は、「学生時代:73.7%」、「現在:73.9%」と

いずれも7割以上。

▶育休取得期間の希望について

・

若年社会人の約8割が

1か月以上の育休取得を希望。

・男性は、70.0%が1か月以上の育休取得を希望。

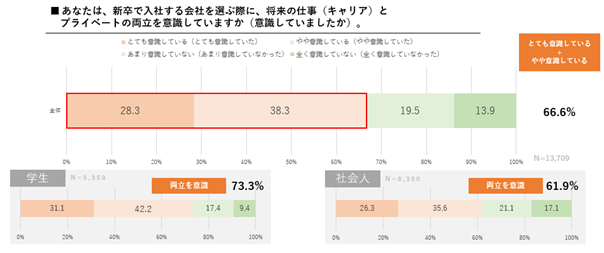

▶仕事(キャリア)とプライベートの意識について

・若年層の

約7割が、会社を選ぶときに、

「仕事(キャリア)とプライベートの両立」を意識している。

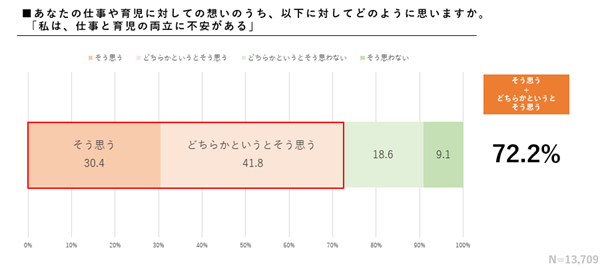

▶仕事と育児への想いについて

・

「仕事と育児の両立に不安がある」と感じる若年層は72.2%。

▶理想の働き方(学生時代/現在/子育て期)について

・若年社会人の

「子育て期間」の理想の働き方は、「学生時代」や「現在」と比較して、

「家事・育児や介護など家庭と両立できること」、

「働く時期や時間を柔軟に増減できること」を理想とする割合が高くなる。

▶理想の働き方実現によるモチベーションについて

・若年社会人の中で、理想の働き方が実現した際に、

仕事のモチベーションが高まると回答したのは

74.4%。

▶今の職場で働き続ける意向、子どもを授かったあとの期間について

・

理想の働き方ができていない若年社会人は、理想の働き方ができている若年社会人に比べて、子育て期間における

離職意向が24.3ポイント高い。

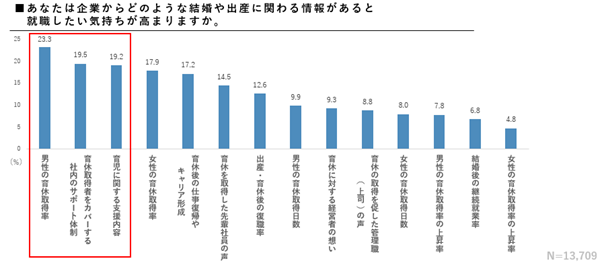

▶就職したい気持ちが高まる「結婚や出産に関わる情報」について

・若年層が就活で重視する「結婚や出産に関わる情報」は、

「男性の育休取得率」が最も高く、次いで

「育休取得者をカバーする社内のサポート体制」「育児に関する支援内容」が多い。

▶理想の働き方実現に必要な支援について

・若年社会人が理想の働き方を実現するために求める支援として、上位に

「残業時間の抑制」「在宅勤務の活用」「有給休暇取得の促進」が挙がる。