ほうじ茶の香りとその主要香気成分であるピラジン類が自律神経や中枢神経に及ぼす影響を検証

株式会社伊藤園(社長:本庄大介 本社:東京都渋谷区)は、ほうじ茶の香りとその主要香気成分であるピラジン類が、自律神経活動に影響を及ぼし、交感神経の抑制と副交感神経を亢進(こうしん)する作用があることを確認しました。また、脳活動の指標である酸素化ヘモグロビン量が減少し、脳血流の低下も確認され、ほうじ茶の香りに鎮静効果があることが示唆されました。これらの効果は、アンケート評価(VAS法)による主観的な気分の状態でも確認されており、ほうじ茶の香りが「ストレスや緊張の緩和」に有効である可能性が示唆されました。またこれらの試験結果は、学術雑誌「Functional Foods in Health and Disease」

(※1)に掲載されました。

〇背景

ほうじ茶は、一般的に煎茶や番茶、茎茶を焙煎して香ばしさを引き出したお茶のことで、焙じる過程で様々な香気成分が生成されます

(※2)。ほうじ茶の香り成分には、香ばしい香りを特徴とするピラジン類や甘い香りを有するフラノン類などが含まれており、ほうじ茶の香りの構成に大きく寄与しています

(※3)。一方で、ピラジン類の機能性に関する研究では血管弛緩反応やリラックス効果などが報告されていますが

(※4)、ほうじ茶の香りの機能性に関する報告は未だ多くありません。そこで本研究では、ほうじ茶の香りが生体内に及ぼす影響について調査し、生理的・心理的な作用についてその機能性を明らかにすることを目的としました。

〇試験方法

本研究では、ほうじ茶の抽出液とその主要香気成分が自律神経活動や中枢神経活動、主観的な気分に与える影響を検証しました。被験者は、緑茶の香りが嫌いでなく、喫煙をしない、冷え性でない、薬物治療を受けていない健康な成人20名としました。試験には、静岡県産一番茶を焙煎したほうじ茶の抽出液と、ほうじ茶の主要な香気成分である3種類のピラジン水溶液を使用しました

(※5)。また評価項目は、自律神経活動として瞳孔の縮瞳率(副交感神経指標)と末梢皮膚温(交感神経指標)を測定し、中枢神経活動として近赤外線分光法(NIRS)を用いた前頭前野部の酸素化ヘモグロビン量の変化を測定しました。さらに主観的な気分の状態を評価するために、Visual Analogue Scale (VAS) によるアンケート調査を実施しました。

〇成果

本研究の結果から、ほうじ茶の香りにより自律神経系において交感神経が抑制され、副交感神経が亢進する鎮静作用があることが示唆されました。また、前頭前野部の酸素化ヘモグロビン量が減少し、脳血流が低下したことから、中枢神経系においても鎮静作用があることを確認しました。さらに、心理的評価においても、「緊張感」や「不安感」のスコアが減少し、「気分」、「心地よさ」、「眠気」のスコアが上昇することを確認し、ほうじ茶の香りに生理的・心理的な両面で鎮静効果があることが示されました。

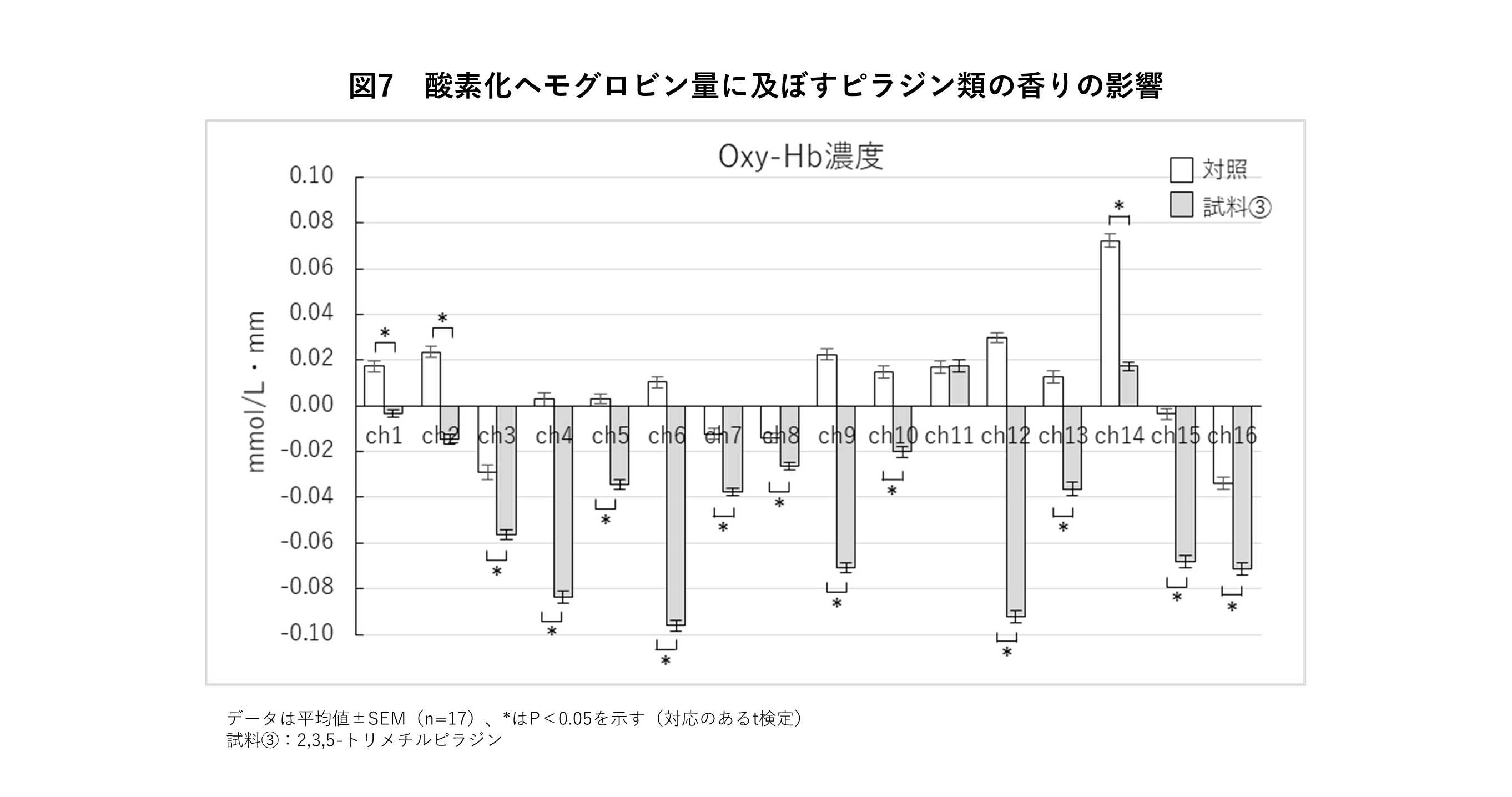

また、ほうじ茶の主要香気成分であるピラジン類の香りにより、瞳孔の縮瞳率の増加や末梢皮膚温の上昇が確認され、さらに2,3,5-トリメチルピラジンの香りにより酸素化ヘモグロビン量も減少しました。

これらのことから、ほうじ茶の香りの鎮静効果にはピラジン類が関与し、中でも2,3,5-トリメチルピラジンが最も重要な香気成分であることが示唆されました。

今後も当社は、本研究を例に健康創造企業として健康訴求を目指した製品開発に寄与する研究だけでなく、お客様の健康への不安や疑問をお答えするような研究にも積極的に取組み、多方面から健康で豊かな生活と持続可能な社会の実現に引き続き貢献してまいります。

〇研究結果の概要

試験1 ほうじ茶の香りが自律神経活動に及ぼす影響

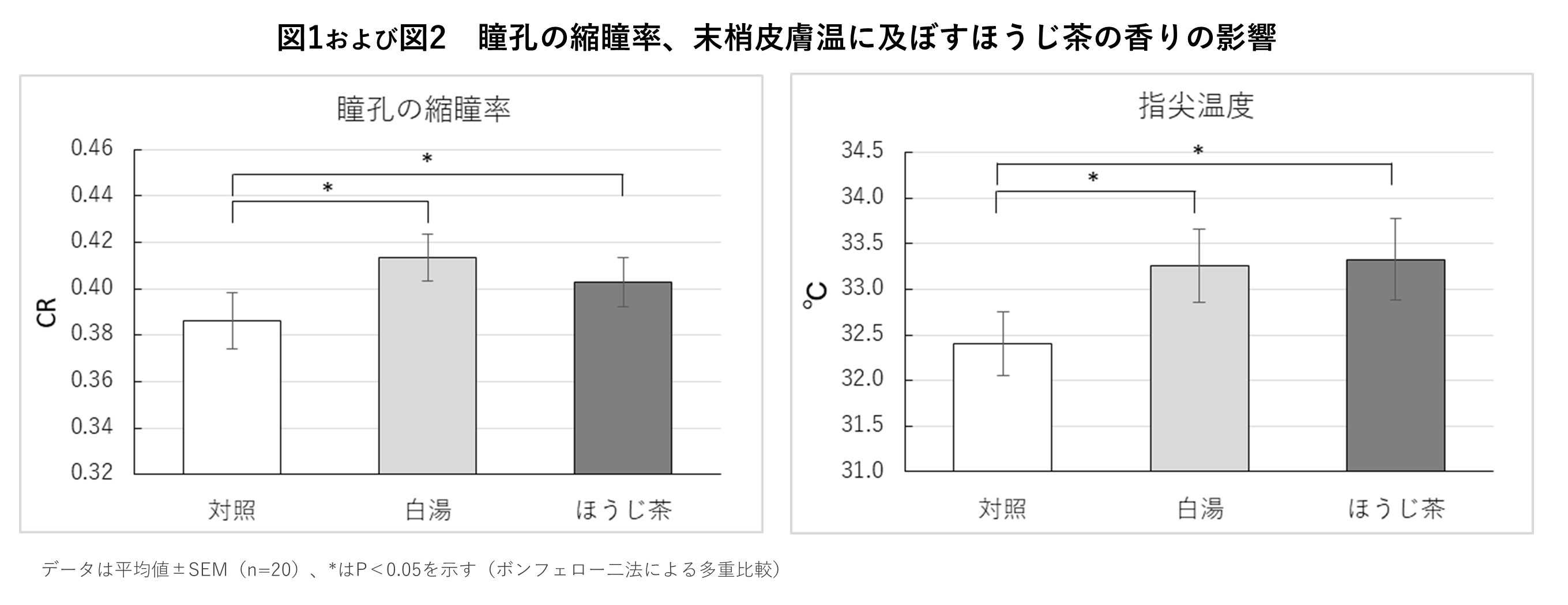

白湯とほうじ茶の香りを2分間嗅いだ後の瞳孔径の変化を測定しました。その結果、対照区(空気)と比較して、白湯とほうじ茶の香りを嗅ぐことにより、ともに瞳孔の縮瞳率

(※6)が増加しました(図1)。次に、白湯とほうじ茶の香りを嗅いだ後の末梢皮膚温(指尖温度)の変化を測定しました。その結果、瞳孔の縮瞳率と同様に対照区と比較して、白湯、ほうじ茶の香りを嗅いだ後では、末梢皮膚温の上昇が認められました(図2)。これらの結果から、ほうじ茶の香りを嗅ぐことにより、交感神経が抑制され副交感神経が亢進されることを確認しました。また、今回の試験では、白湯による水蒸気でもその効果が認められました。

試験2 ほうじ茶の香りが主観的な気分の状態に及ぼす影響

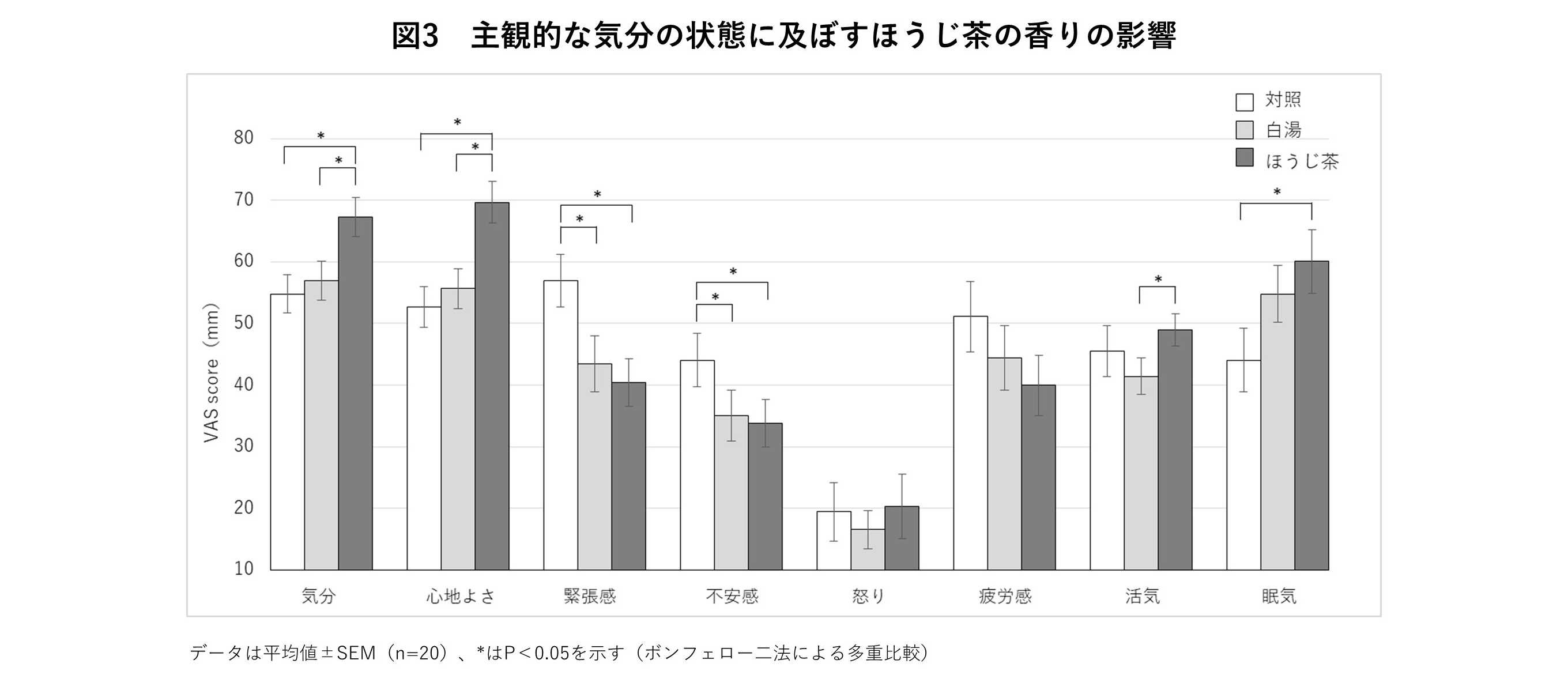

白湯とほうじ茶の香りを2分間嗅いだ後の主観的な気分の状態の変化をVAS法により評価しました。その結果、対照区と比較して白湯とほうじ茶の香りを嗅いだ後では、ともに「緊張感」、「不安感」のスコアが減少しました。また、ほうじ茶の香りのみ、「気分」、「心地よさ」、「眠気」のスコアの増加が認められました(図3)。これらの結果から、ほうじ茶の香りを嗅ぐことにより、心理的な面でも鎮静的な効果があることを確認しました。

試験3 ほうじ茶の香りが中枢神経活動に及ぼす影響

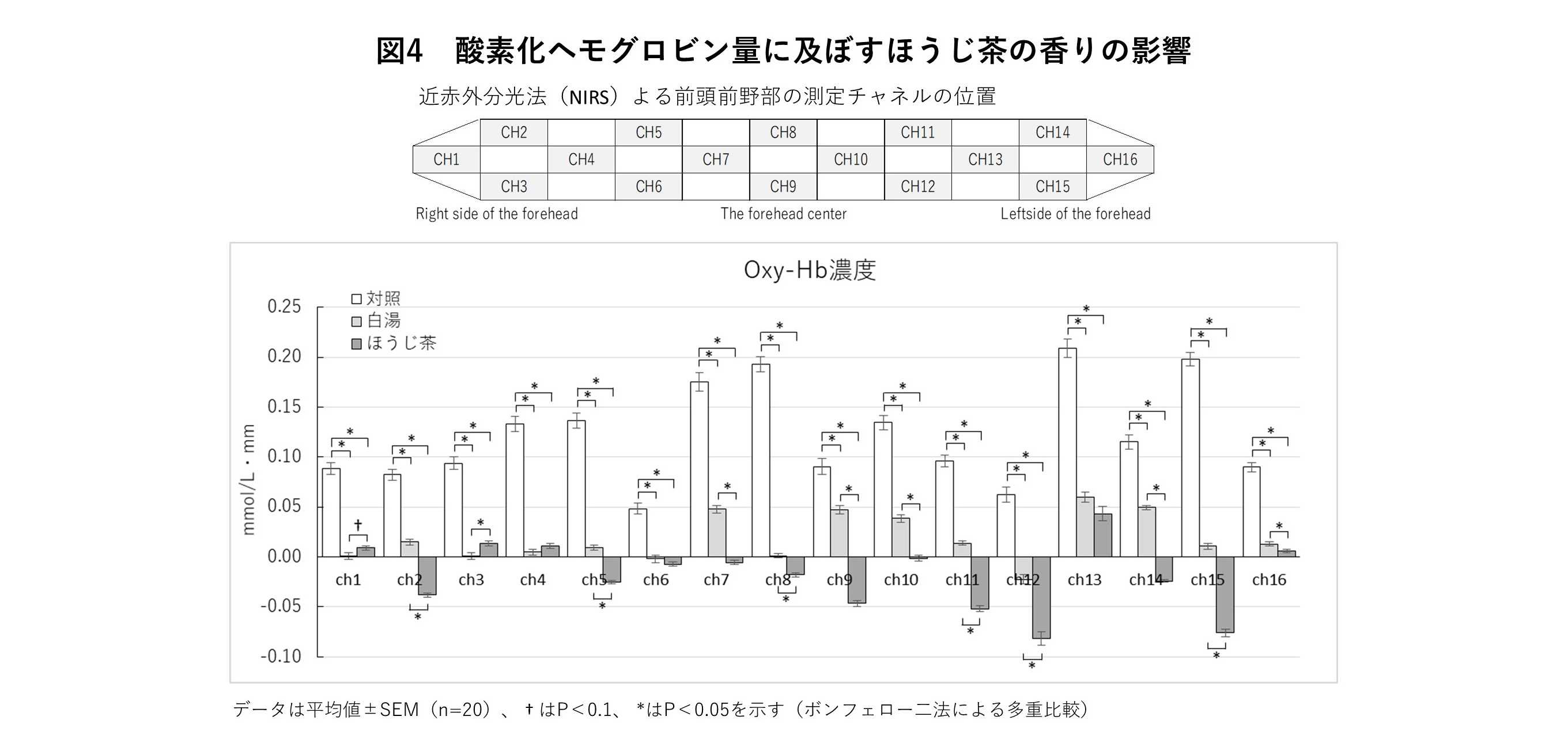

白湯とほうじ茶の香りを嗅いでいる間の脳血流の変化を測定しました。その結果、対照区と比較して、白湯とほうじ茶の香りを嗅いでいる間では、ともに前頭前野部の酸素化ヘモグロビン量が減少しました(図4)。また、白湯とほうじ茶の香りを比較すると、ほうじ茶の方がより多くの測定部位で酸素化ヘモグロビン量が低くなることを確認しました。これらの結果から、ほうじ茶の香りを嗅ぐことで、前頭前野部の脳血流の低下が確認され、中枢神経系の側面からも鎮静効果があることを確認しました。

試験4 ほうじ茶の主要香気成分であるピラジン類の効果

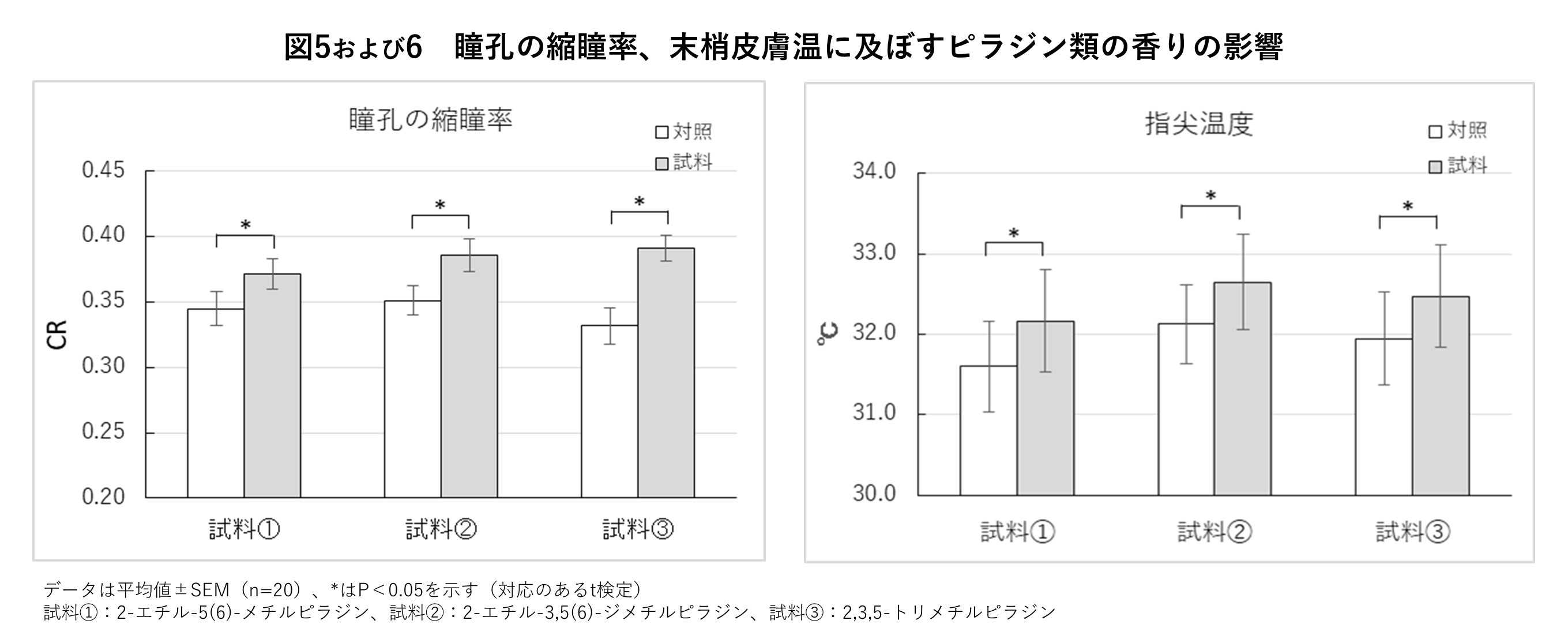

ほうじ茶の香りと同様に、主要香気成分である3種類のピラジン類の効果を検証しました。その結果、対照区(蒸留水)と比較して、ピラジン類の香りを嗅ぐことにより、瞳孔の縮瞳率の増加と指尖皮膚温の上昇が認められました(図5、6)。また、主観的な気分の状態では、対照区と比較して、2-エチル-5(6)-メチルピラジンの香りを嗅ぐことにより、「緊張感」、「不安感」のスコアが減少し、2,3,5-トリメチルピラジンの香りにより、「疲労感」のスコアの減少と「眠気」のスコアの増加が認められました。さらに、脳血流の測定では、対照区と比較して、2,3,5-トリメチルピラジンの香りにより、全てのチャンネル(ch11除く)において酸素化ヘモグロビン量の減少が認められました(図7)。これらの結果より、ほうじ茶の香りの主要香気成分であるピラジン類にも、ほうじ茶の香りと同様に鎮静効果があることを確認しました。

(※1)論文タイトルと著者

タイトル:「Sedative effects of roasted green tea aroma on autonomic nervous activity, central nervous activity, and subjective mood state in healthy adults」

著者:Akio Sugimoto, Yuka Tatsumi and Masaki Ichitani

掲載誌:Functional Foods in Health and Disease <https://www.ffhdj.com/index.php/ffhd >

DOI:https://doi.org/10.31989/ffhd.v15i1.1467

(※2)川上美智子, 山西貞 : 焙焼、釜炒り操作による茶香気の形成, Nippon Nogeikagaku Kaishi, 73(9), 893-906,(1999).

(※3)水上裕造, 澤井祐典, 山口優一 : ほうじ茶の香気に関与する成分の分析, 茶業研究告, 105, 43-46, (2008).

水上裕造 : Solvent-assisted flavor evaporation装置を用いた高真空蒸留と香気エキス希釈分析法によるほうじ茶葉香気寄与度の特定, 茶業研究報告, 113, 55-62, (2012).

水上裕造 : ほうじ茶のヘッドスペースと浸出液に含まれる香気寄与成分, 茶業研究報告, 114, 65-72, (2012).

笹木哲也 : ほうじ茶の香りとその特徴, AROMA RESEARCH, 69, 9-14, (2017).

(※4)太田明廣, 山田健二 : 簡単な構造のアルキル-及びアリールピラチン類の生理・薬理活性について, 薬学雑誌, 117(7), 435-447, (1997).

菅沼大行, 稲熊隆博 : 麦茶のフレーバー成分であるピラジン類の血液流動性向上作用, AROMA RESEARCH, 3, 138-141, (2002).

カゴメ株式会社 : 六条大麦を原料とした麦茶の香りにリラックス効果が期待!! -カゴメ、杏林大学との共同研究-. [オンライン]. Available: https://www.kagome.co.jp/company/news/2007/000432.html . [アクセス日: 参照2021.05.19].

小長井ちづる : 食品の香りが脳機能に与える効果, におい・かおり環境学会誌, 48(5), 364-372, (2017).

(※5)2-エチル-5(6)-メチルピラジン、2-エチル-3,5(6)-ジメチルピラジン、2,3,5-トリメチルピラジン

(※6)2分間暗順応させた後に0.1秒間の光刺激を行い、その前後の瞳孔径の変化率を測定する。光刺激前の初期状態の瞳孔径D1、光刺激後の瞳孔径D2、その変化量をD1-D2とし、瞳孔が縮瞳する割合=縮瞳率(CR)を(D1-D2)/D1として求める。