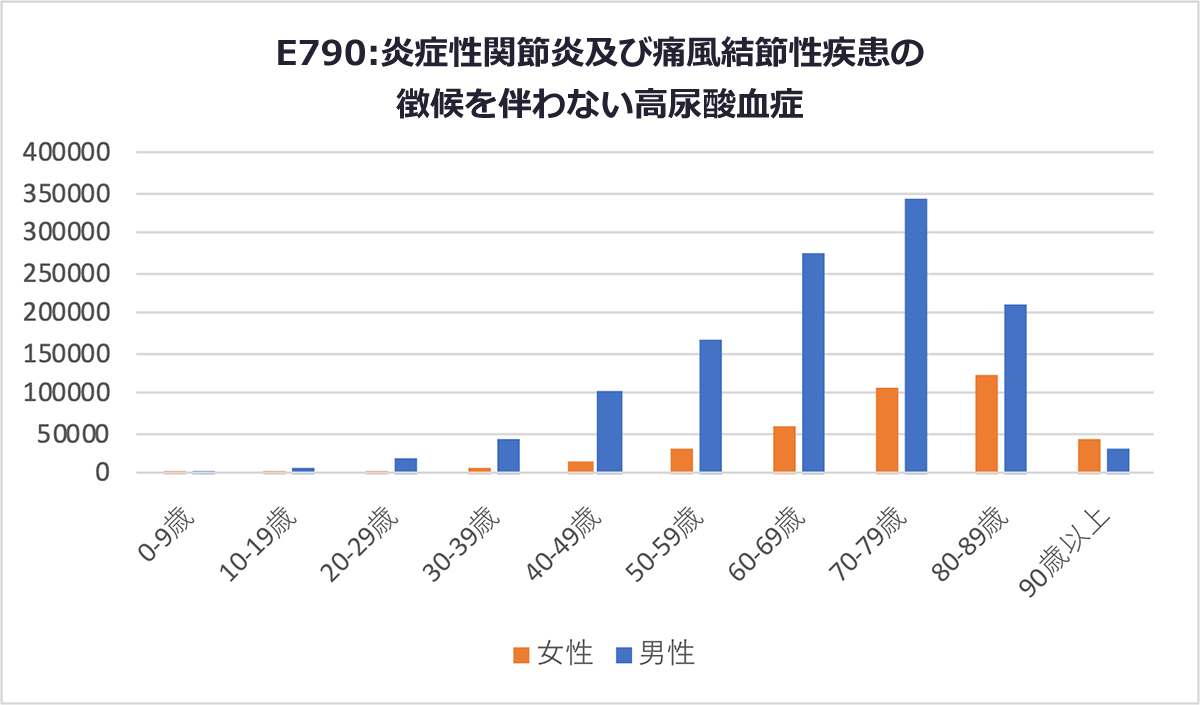

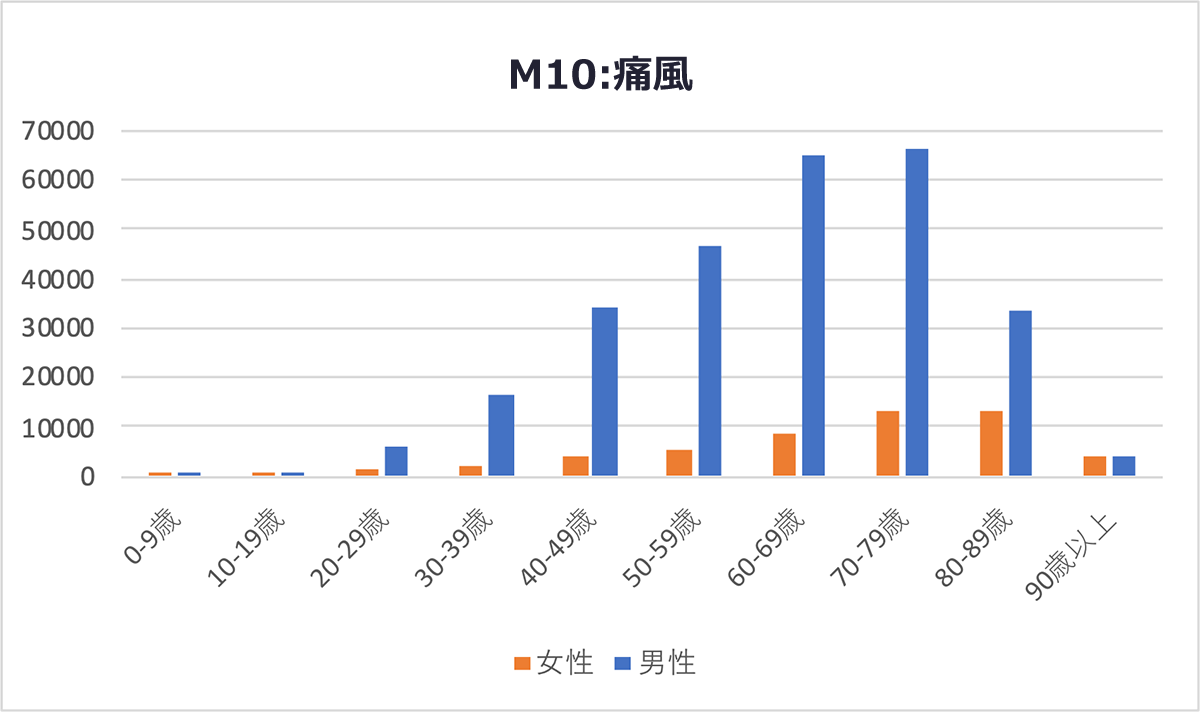

国内最大規模の診療データベースを保有するメディカル・データ・ビジョン株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長:岩崎博之)は、高尿酸血症と痛風に関するデータを抽出しました。データの調査対象期間は保有する全期間(2008年4月から2024年12月)で施設数は557でした。高尿酸血症・痛風、それぞれの10歳刻みの男女別患者数などを抽出しました。

高尿酸血症とは体内の尿酸が過剰に蓄積した状態を指し、自覚症状がないため放置されがちです。尿酸値が7mg/dl以上で高尿酸血症と診断され、9mg/dl以上または8mg/dl以上で合併症を伴う場合には治療が推奨されます。尿酸が結晶化すると関節や腎臓に蓄積し、痛風発作や腎障害、尿路結石などを引き起こします。

また、痛風は高尿酸血症によって関節内に蓄積した尿酸結晶が原因で発生する激しい痛みを伴う発作性の関節炎で、特に足の親指の付け根に多くみられます。痛みは数日で治まるものの、高尿酸血症を治療しない限り、発作を繰り返します。さらに、高尿酸血症の患者は高い確率でメタボリックシンドロームを合併するとされており、動脈硬化のリスクも高まるため、適切な尿酸コントロールが重要となります。

■痛風は男性で顕著に多い

高尿酸血症の患者数は40歳以降で急増し、70〜79歳が最も多い結果となりました。痛風の患者数も40歳以降で増加し、60〜79歳が多くなっています。

男女別では、いずれの疾患も男性の割合が多く、特に痛風は男性に顕著に多い傾向がありました。女性も年齢とともに患者数が増加していますが、男性ほどの急激な増加は見られませんでした。

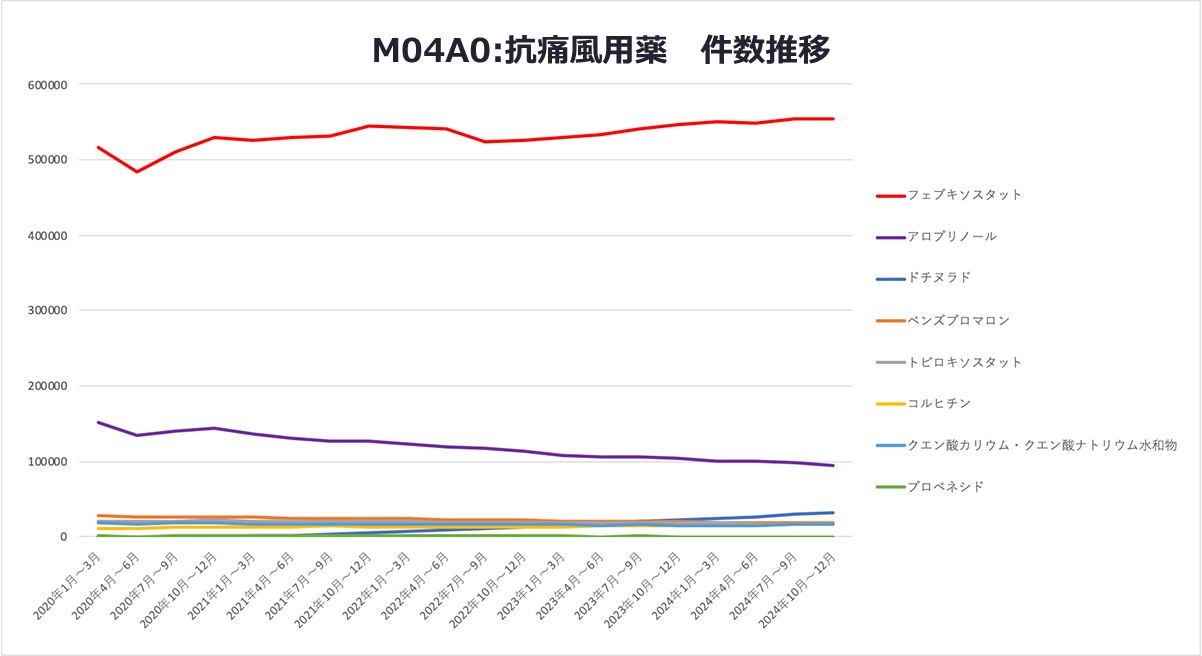

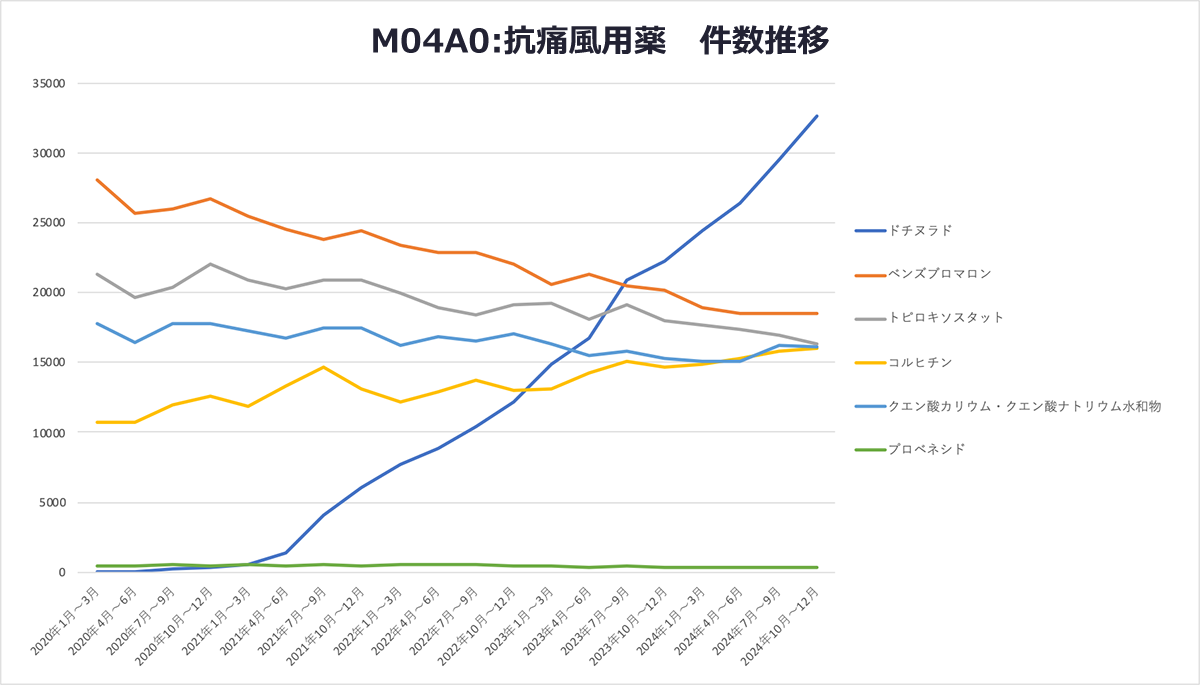

また、抗痛風用薬の件数を分析し、傾向をまとめました。データの対象期間は、2020年1月から2024年12月で、施設数は342です。

「フェブキソスタット」の使用が圧倒的に多く、「アロプリノール」は2番目に多いものの、使用量は減少傾向にあることが分かりました。

アロプリノールは腎機能が低下した患者には処方が制限される、または減量が必要とされるため、その使用量は減少している可能性があります。一方で、腎機能の影響を受けにくいフェブキソスタットは引き続き使用量のトップを維持しています。

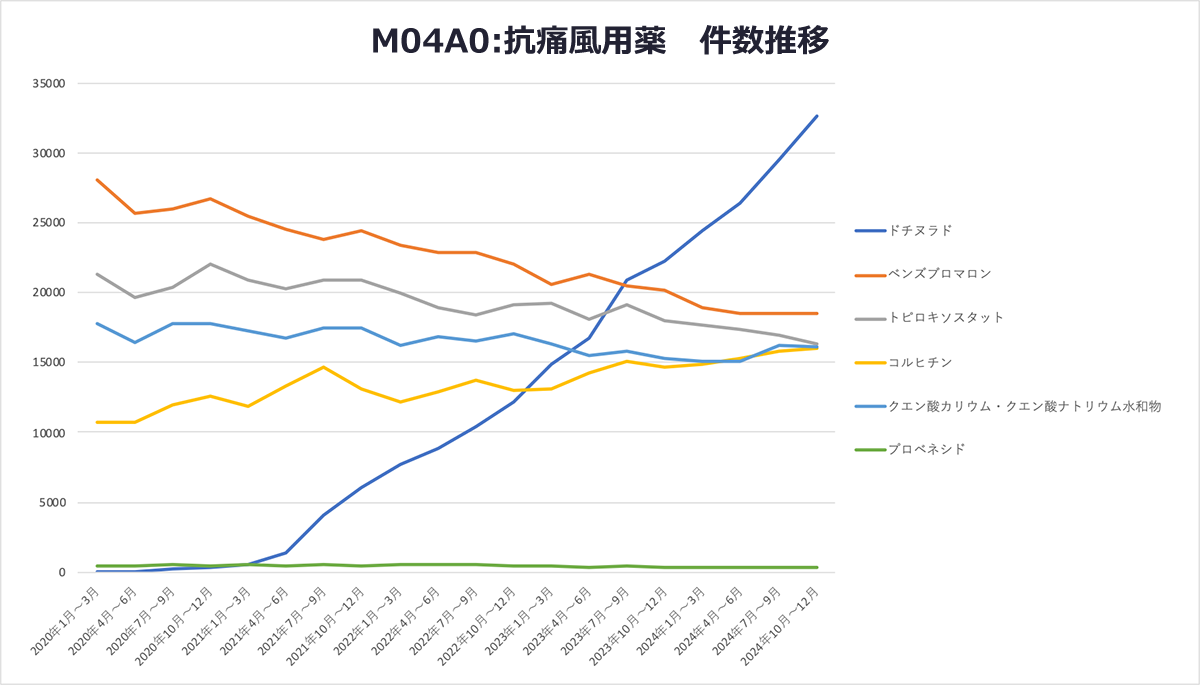

さらに、フェブキソスタットとアロプリノールの上位2製剤を除くと、2020年に承認された「ドチヌラド」が翌年以降に使用患者数が急増しています。

■医師のコメント

山形大学大学院医学系研究科 腎臓膠原病内科 今田恒夫教授

医療ビッグデータで痛風患者は60~79歳が多いが、日常臨床の視点からすると、もっと若い世代に「予備軍」がいると考えている。関節炎などの痛みを何度も経験していても、対処療法にとどまり治療を継続していない、いわゆる「隠れ痛風」とでもいう人が一定数いると考えている。

健康診断で尿酸値が高くても痛みがないので放置されることがある。すると次第に尿酸結晶が蓄積され関節炎を引き起こしたりする。仕事が忙しい働き世代が適切に受診できずにいて、痛みを堪えながら生活している可能性がある。そして、「たかが、痛風」と言って侮っていると危険だ。合併症によっては、死に至る疾患であることの啓蒙・啓発が必要だ。

現在、「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン」を2026年に改訂しようと検討を続けている。その中でも、「合併症予防」などを深掘りする方向だ。高尿酸血症はメタボリックシンドローム(内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさることにより、心臓病や脳卒中などになりやすい病態)を高い確率で併発するとされている。

合併症に関する科学的根拠(エビデンス)となる研究論文が積みあがってきているので今後、慎重な検討を重ねた上で、治療ガイドラインに反映させたいと考えている。

■医師のコメント(2)

社会医療法人慈生会 等潤病院 谷口泰之副院長

高尿酸血症と痛風の予防には、生活習慣の改善が必須です。いずれの疾患も、男性が多いのは暴飲暴食が要因の一つでしょう。また、家族歴がある場合、高尿酸血症の発症リスクが高くなるので注意が必要です。

尿酸はプリン体の代謝産物であるため、プリン体の過剰摂取や代謝異常が尿酸値を上昇させます。プリン体を多く含む食品としては、赤身肉、シーフード、レバー類などが挙げられます。特に、アルコールの過剰摂取はよくありません。一方で、低脂肪乳製品の摂取が尿酸値の低下に寄与することが示されていますので、ぜひ参考にしていただきたいです。

高尿酸血症と痛風が女性に関係ない疾患とは言えません。閉経前には女性ホルモンの関係で尿酸値の上昇を抑制できていた面がありますので、閉経後は発症リスクが高くなることを知っておいた方がいいでしょう。

高尿酸血症の患者は、「尿酸過剰生成型」と「尿酸排泄低下型」の2つのタイプに分けられます。そこで薬物療法については、尿酸生成抑制薬として「フェブキソスタット」と「アロプリノール」が、痛風発作リスクの高い患者に有効です。また、尿酸排泄促進薬として最近、開発された「ドチヌラド」が、副作用が少なくて使いやすくなっています。