佐渡のSDGsニュースレター2025 Vol.2 佐渡ならではの生態系を守る取り組み

■「離島は日本の縮図」 離島から日本のサステナビリティへのヒントを考える

人口減少や高齢化、物流やインフラ、エネルギーの課題など、今日日本は様々な課題を抱えていますが、日本各地の離島はそれらにいち早く直面し解決を迫られており、「離島は日本の縮図」と言われています。

日本全体では2008年に人口が減少に転じましたが、多くの離島ではさらにそれ以前から人口減少や高齢化が進んでいます。離島では物資やエネルギーを船に依存するケースが多く、荒天や地政学リスク等が物流・島内エネルギー供給に大きな影響を与えますが、食料や日用品、エネルギー燃料の多くを移入に頼り、食料自給率やエネルギー安全保障の議論が活発化している日本列島にも同じことが言えます。

このように、離島がこれまで直面してきた課題と解決策を考えることは、日本全体が抱える現在、また今後抱える課題の理解と、その解決を考えるヒントが得られる可能性があります。

■世界遺産登録から1年 今注目を集める離島「佐渡」

こうした背景の中、今注目を集めている離島が、日本海で最も大きな離島である新潟県の佐渡です。

2024年7月に、「佐渡島の金山」が世界文化遺産に登録され1年が経ちました。観光客は増加傾向にありますが、これに伴い観光の受け入れ態勢を強化する必要が出てきています。この状況は、直近のインバウンド観光客急増に対応する日本全体の課題と重なります。さらに佐渡は、環境省による脱炭素先行地域にもいち早く選定されて取り組みを進めていますが、列島全体で2050年カーボンニュートラルを目指す日本の状況と重なる部分があります。

■300年以上前からサステナブルな島

実は佐渡は、300年以上前からサステナビリティを重視してきた島と言えます。江戸時代、金山の繁栄による急激な人口増加に対して、自然環境との共存を重視しながら農地の開発を進めたことで、住民の持続的な生活基盤の構築を実現しました。これは今日の佐渡の豊かな生活、独自の文化・神事につながっています。同時に、当時作られた水田・ため池などの豊かな水辺環境のおかげで野生のトキが最後まで生き残ることができ、野生絶滅後の復活の地として選ばれることになりました。多くのトキが舞う現在でも、生態系維持のための取り組みが継続されています。こうした歴史的背景を持つ佐渡ですが、今日でも、オーバーツーリズムや環境、人口減少など現代のサステナビリティ課題に対して、積極的に取り組みをおこない、未来を見据えた地域づくりを行っています。

佐渡が持つサステナブルな側面・取り組みを紹介する2回目の今回は、環境・生態系の側面を取り上げます。

<トキは健全な生態系のシンボル 佐渡を中心としたトキ復活のための営み>

■課題:2003年に日本の「トキ」が絶滅

新潟県のシンボルである「県の鳥」にも指定されているトキは、かつては日本の全国各地で広く見られる鳥でした。しかし、明治時代以降に激減、1981年には野生にいた最後の5羽を人工繁殖のために捕獲したことで野生からは姿を消し、2003年には日本産のトキは絶滅しました。絶滅した原因は様々であり、装飾品としてトキの美しい羽を求めた乱獲のほか、農地開発や森林伐採による環境破壊、農薬や化学肥料の普及と、水田や湿地の減少による、トキの餌であるドジョウやタニシ、昆虫の激減などが挙げられます。

■佐渡がトキ復活の地として選ばれたわけ

現在、環境省は、種の保存法に基づく「トキ保護増殖事業計画」や、その行程表となる「トキ野生復帰ロードマップ」により、野生復帰の取組を進めていますが、なんと佐渡では、90年近く前から既に、トキの保護活動が行われていました。1934年に国がトキを天然記念物に指定した頃には、佐渡では農民を中心にトキの保護活動が行われ、以来トキへの心配りが受け継がれています。具体的には、トキの餌であるドジョウやタニシの放流や、農薬や化学肥料の削減などが行われ、行政においても、1959年にトキ保護増殖事業を開始、佐渡では1967年に「トキ保護センター」が設置されました。これらトキとの深い交流の経緯から、国策であるトキの野生復帰事業の地として、佐渡が選ばれています。2025年6月の時点で、国内で飼育されている

168羽のトキのうち、114羽が佐渡にいます。

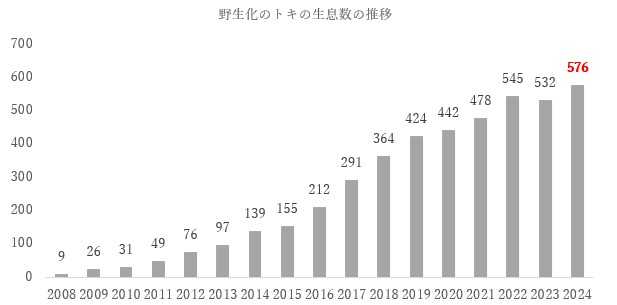

【グラフ1】

■トキの野生復帰事業

佐渡では、中国から提供を受けた親鳥から、子孫を人の手で増やしては自然界に放っていくことで、トキの野生復帰事業が進められてきました。2008年に秋篠宮ご夫妻を迎えて始まった佐渡での放鳥は、年2回のペースで実施されてきました。自然界での繁殖は順調で、2024年末時点で推定

576羽のトキが野生下で生息しています。

トキは健全な生態系のシンボルであり、トキが安心して暮らせる環境は、健全な生態系が維持されている証となります。佐渡のトキ復活に向けた取り組みは、日本全体の生態系を維持する上での重要なお手本になるといえます。

■トキと共生するための佐渡の取り組み

〇「生きものを育む農法」を取り入れた農業

農薬や化学肥料を削減するだけでなく、水田とその周囲に

生きものの持続的な生息環境を作り出す農業です。

【生きものを育む農法】

この中から1つ以上の農法に取り組む必要があります。

・田んぼの水抜き作業の間、生きものが避難するための水辺を確保

・冬の間も生きものが生息できるよう、田んぼを湿った状態に保つこと

・水田と水路を生きものが自由に行き来できる魚道の設置

・水田に隣接した作付けしていない水田に水を張るビオトープの設置

・無農薬無化学肥料栽培

〇トキをシンボルとした米作り「朱鷺(トキ)と暮らす郷」

トキの餌場確保と生物多様性の米づくりを目的に、

佐渡市認証米「朱鷺と暮らす郷」が作られました。このブランドは、生きものを育む農法を行うことでトキの生息環境を整備していることに加え、おいしさの基準も設けられています。制度開始時から、佐渡市内の全小中学校の給食には認証米が使われており、小中学生が給食のお米を食べることで、トキの生息環境整備を間接的に手伝っています。また、認証米を用いた田んぼアートが毎年実施されています。

【「生きもの朱鷺と暮らす郷」認証基準】

・「生きものを育む農法」により栽培すること

・生きもの調査を年2回実施

・化学農薬・化学肥料を5割以下(佐渡地域慣行栽培基準比)で栽培すること

・水田畦畔等に除草剤を散布していない水田で栽培すること

・佐渡で栽培された米であること

〇世界農業遺産に日本で初めて登録

トキとの共生を目指し、田んぼの生態系に配慮した「生きものを育む農法」の取り組みや、棚田などの美しい景観、昔から受け継がれている伝統的な農文化が評価され、「トキと共生する佐渡の里山」として日本で初めて世界農業遺産(GIAHS:ジアス)に指定されました。これを受け、国内外へのPRのため、「トキと共生する佐渡の里山」のブランドマークが作られました。

〇野生のトキ見学エコツーリズム

エコツーリズムとは、自然環境を保護しながら、その価値を理解することを目的とした旅のスタイルです。その一環として、野生のトキを見学するツアーが実施されています。また、佐渡トキ保護センターの「トキのテラス」では、トキ野生復帰の取組やトキの生態・生息環境に関する展示のほか、実際に野生下で生息していたトキの剥製などを見ることができます。これらの取組は、トキの野生復帰と地域経済の活性化を結びつける上で重要です。

■今後の展望

環境省の「トキ野生復帰ロードマップ2025」では、長期的な目標として、国内の成熟個体数が1,000羽以上となること、国内で複数の地域個体群が確立されることなどを目指しており、直近では2026年上半期に、初の本州での放鳥となる石川県能登地域でのトキの放鳥が予定されています。そのような中で佐渡は、トキの保護活動の先駆的な地域として、国全体を引っ張っていくだけでなく、トキを地域のシンボルとして活用することで、地域経済の活性化に繋げていきます。

<佐渡のゼロカーボンアイランドへの挑戦>

■課題:人口減少により機能維持が困難になる自治体が増えている

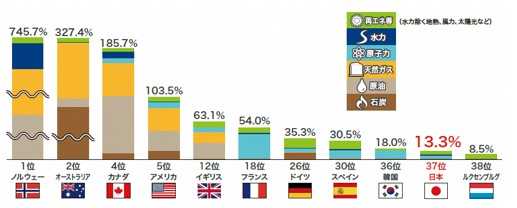

島国では物資やエネルギーを船での輸送に依存するケースが多く、荒天や地政学リスク等によって、物流・島内エネルギー供給が不安定になります。エネルギー資源の約90%を輸入に頼っている日本においては、不安定な影響をさらに受けます。そこで日本は、2015年の「パリ協定」に基づき、2050年までにカーボンニュートラルを達成することを表明するなど、脱炭素化への取り組みを加速しようとしています。

主要国の一次エネルギー自給率(2021年)

【グラフ2】

そのような状況下で、日本海最大の離島「佐渡島」では、サステナブルやSDGsが一般に意識される前から、トキとの共生を軸とした生物多様性の保全や、佐渡金山の歴史遺産の保護、まつりや伝統文化などの継承に、地域全体で取り組んでいます。

2050年までに二酸化炭素の排出量を実質ゼロにすることを目指す「ゼロカーボンアイランド宣言」以降、全国で26地域しか認定されなかった「第1回脱炭素先行地域」にもいち早く選定され、脱炭素化に向けて先進的な取り組みで注目を集めています。最近では、再生可能エネルギーの導入、「SDGs未来都市」としての持続可能な地域づくりまで、多角的な環境政策を展開しており、2023年には、佐渡市の取り組みが評価され、SDGs未来都市の中で特に優れた先導的な取り組みとして「自治体SDGsモデル事業」に選定されています。佐渡島での環境への取り組みは、地球規模では同じ離島である日本が、脱炭素化を目指す上での重要なお手本になるといえます。

■世界が認める持続可能な観光地としての佐渡島

佐渡は、2021年に「世界のサステナブルな観光地100選」に選ばれています。この認定は、持続可能な観光を推進する国際認証団体「グリーン・デスティネーションズ」によるもので、より良い観光地づくりに努力している地域が選出されます。佐渡島がこのリストに選ばれたことは、国際的にも持続可能な観光地として評価されていることを示しています。

■佐渡の環境への取り組み

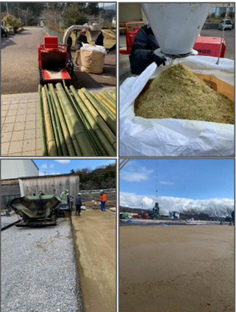

〇竹の新たな活用に向けた竹チップ舗装

2022年12月の大雪で、倒竹による市道除雪の支障や停電が発生しました。竹を資源として活用する機会が減り、未整備の竹林が増えたことが倒竹の一因であることから、竹の新たな活用として竹をチップ化し、舗装の材料として利用する竹チップ舗装の実証を進めています。竹チップ舗装は、クッション性や耐久性に優れ、防草や路面の温度上昇抑制効果があるとともに、地域課題の一つである未整備の竹林の竹を資源として地域で循環させていくことを目指します。

〇太陽光発電を活用したEV充電と、災害時の電力供給スポット整備

太陽光発電を活用した再生可能エネルギー100%のEV充電設備を設置しました。普段はEVの充電スポットとして、災害時には市民が利用できる電力供給スポットとして活用できます。また、EV充電設備の周辺は、目の前に広がる日本海と、きれいな夕日が臨める風光明媚な場所であり、EVの充電待ち時間にゆっくりと景色を楽しむことができます。また、現在、脱炭素交付金を活用して、行政施設・体育館・学校等への太陽光発電機器整備を進めており、EV公用車の導入も予定しています。大規模災害時には、EV公用車で停電地域へ電力を供給する仕組みです。

〇木育プロジェクト、佐渡産材を保育園の遊具等に活用

「木育プロジェクト」は、佐渡市と芝浦工業大学建築学部建築学科が協力して、佐渡の子どもたちのために、佐渡産材を保育園の遊具等に活用し、木に親しむことのできる環境整備に取り組むとともに、佐渡産材の地域循環と木育の推進を図るものです。2024年は、「地域の子どもたちが自由に遊べてくつろげる空間作り」をテーマに、あいかわ開発総合センターのフローリング木質化や児童用家具を製作しました。

■今後の展望

佐渡ではSDGs 17の目標に、「佐渡独自の自然・歴史・文化の継承」という独自の目標を加えた18の目標を設定しています。「歴史と文化が薫り 人と自然が共生できる持続可能な島 ~子どもからお年寄りまで 誰もがいきいきと輝ける島~」を基本理念に、「トキと共に暮らす環境の島」、「災害時にも安心して暮らせる防災の島」、「自立分散・再生可能エネルギーを活用した持続可能な島」の実現を目指していきます。