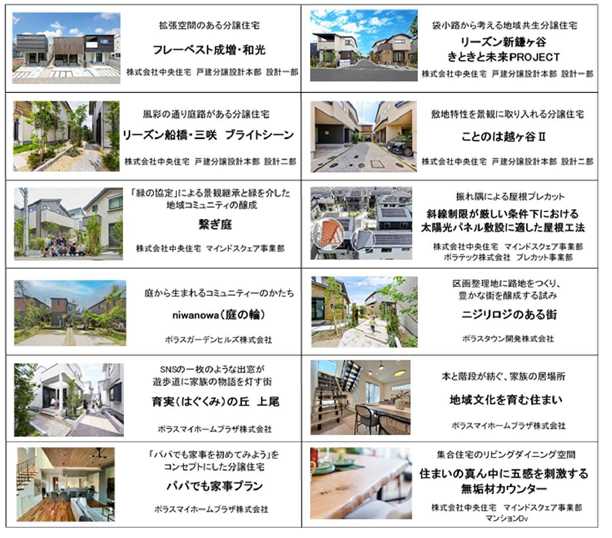

ポラスグループ(本社:埼玉県越谷市、代表:中内 晃次郎)の各社が開発した以下の12点が、「2025年度グッドデザイン賞」を受賞しました。ポラスグループとしては23年連続の受賞、通算受賞点数は108点となりました。

拡張空間のある分譲住宅

[フレーベスト 成増・和光]

株式会社中央住宅 戸建分譲設計本部 設計一部

<概要>

都内に程近い好立地の分譲住宅で見られる狭小3階建ての住宅ではなく、コンパクトながら構造設計の独自手法を用いて豊かな住環境を創出する2階建のエクステンションハウスの提案です。本計画では、敷地の沿道部に縦列型駐車場を連続して配置し、その上にオーバーハング(張り出し)状の大型バルコニーを創出し印象的な箱の連なりを街並景観として構築。オーバーハング部は在来工法の一般的な寸法の最大2.5倍にも達する大幅な跳ね出しを実現し、その大きな拡張空間を狭小地でも外の空気を楽しめる「庭的空間」として新たな価値を付加しました。

<審査員評価>

狭小開発における新たなロールモデルを提示している点が高く評価された。現在、とりわけ好立地での開発では縦長3階建ての住宅が建ち並ぶ光景が一般的だが、街との関わり方や戸建住宅ならではのプライベート空間の確保という観点から、必ずしも最良の解答とは言い難い。これに対し本計画は、各住戸を2階建てとし、前面駐車場の上部に広いテラスを張り出すことで、2階リビングと連続するガーデンスペースを創出した。この空間を木造軸組で実現するため、最大2,275mmのオーバーハングを支える斜め方杖柱を採用するなど、汎用性への目配りも十分であり、今後の展開も期待される。

袋小路から考える地域共生分譲住宅

[リーズン新鎌ヶ谷 きときと未来PROJECT]

株式会社中央住宅 戸建分譲設計本部 設計一部

<概要>

既存の共同住宅を挟み2区画に分断された全14棟の分譲住宅です。住まい手に加えて近隣地域住人を含めた多様な人が集まる場の創造だけでなく、事業者・住まい手・近隣住人・住宅建材メーカー・富山県生産者が一体となった産民横断型の連携体制を構築し、従来の分譲住宅にはない新しいコミュニティ醸成を喚起する永住を見据えた分譲住宅を提案しました。

また、完成品を購入する分譲住宅では住まい手の建築材料や素材に対する関心が低く、価値を知る機会も少ないため、建材メーカーと連携し、直接生産背景等を伝える仕組みを作ることで住まいのトレーサビリティを向上させ、質の高い建物の供給や住まいへの愛着を醸成します。さらに、建物自体の価値を継承可能とすることで、永く住み継げる住まいとしました。

<審査員評価>

従来の分譲住宅の枠組みを超え、地域と共に育む持続可能な暮らしを実現した先進的な取り組みである。既存の共同住宅を挟んだ2区画に全14棟を配置し、住まい手のみならず近隣住民や建材メーカー、富山県の生産者など多様な関係者が連携することで、地域に根差したコミュニティ形成を促進している。住宅の設計においては、家庭菜園付きテラスやベンチなどの中間領域を活用し、人と人との自然な交流を生み出す空間づくりが図られている。また、建材の生産背景を住まい手に直接伝えることで、住まいへの理解と愛着を深める「住宅のトレーサビリティ」を高める工夫も秀逸である。

さらに、通風や採光、植栽など自然環境を活かした設計により、快適で環境負荷の少ない暮らしを提案している点も高く評価できる。街びらきワークショップやSNSを通じた生産者との継続的な交流は、食育や地域活性化にも寄与しており、分譲住宅の新たな可能性を示す優れたモデルである。

風彩の通り庭路がある分譲住宅

[リーズン船橋・三咲 ブライトシーン]

株式会社中央住宅 戸建分譲設計本部 設計二部

<概要>

南側に道路が連続した計画地での分譲住宅です。従来型の配棟では、道路側に庭を取り、隣家同士の感覚は狭くなり、建物のファサード(正面の外観)が並んだだけの単調な街並みになってしまいます。本計画では、隣り合う2棟を1組にし、道路側のみならず建物の間にも、玄関へと通じる通り庭を設置。建物間隔を広げることで角地のような採光性を実現し、お隣さんと顔を合わせる機会が生まれてコミュニティを育むことができます。2棟1組のファサードと通り庭には3つの異なるテーマを設けて街区の中にも変化をもたらしました。

<審査員評価>

従来型の配棟計画は奥行感のない、また南側のみに開放された画一的な関係性となっていたが、そのような問題を分析し、改善した配棟計画は路地状の通り庭をつくり、この通りが住宅玄関のアプローチとすることで、庭がお隣さんとのバッファゾーンとなり、外部に生活が拡張しやすくなり、そこから良好な距離感で関係性をつくることができることを評価した。集まって住むからこそ、人々の暮らしを豊かにする可能性を高めていく試みは今後も期待される。

敷地特性を景観に取り入れる分譲住宅

[ことのは越ヶ谷Ⅱ]

株式会社中央住宅 戸建分譲設計本部 設計二部

<概要>

越谷は旧日光街道の宿場町として賑わい、土蔵や旧家が居並ぶ景色がかつてはありましたが、現在多くは取り壊されてしまっています。ポラスグループでは「越ヶ谷蔵のある街並みプロジェクト」を立ち上げ2棟の蔵と1棟の旧家を補修し、商業施設として蘇らせました。本計画では、新築住宅にも地域にかつてあった景観を取り入れて、現在の街並みに調和させる取り組みです。瓦屋根、塗り壁、千本格子、ささら子押縁の外壁といった意匠を現代の素材で再現しました。

<審査員評価>

関東郊外の地方都市における、歴史的地域特性を尊重し高めていくことを意図した、ミニ開発および建築様式の提案である。地場の事業者はこれまでも古民家や蔵を保存改修するプロジェクトも実施してきた経歴があるが、今回の住宅はより一般的であるがゆえに、普及効果も高い。一般的な住宅・ミニ開発を対象にしたところに、本気で地域文化を保持していく覚悟を見るように思う。増えていくべき地域開発の形態であり応援したい。

「緑の協定」による景観継承と緑を介した地域コミュニティの醸成

[繋ぎ庭]

株式会社中央住宅 マインドスクェア事業部

<概要>

東久留米市学園町は、自由学園の移転を機に発展した緑豊かな学園住宅地で100年の歴史があります。美しい街並みが残る一方で、世代交代や加速する開発で緑豊かな街並みとコミュニティが破壊されていくことを危惧し、学園町らしさを継承していきたいという想いに共感しました。

当分譲地では、住民が皆でつくる住環境としてわがまち意識を持ち、地域の緑の環境を育み、良好なコミュニティ醸成のため、独自の「緑の協定」を制定。周囲の景観を分譲地に取り込むため、地元造園学博士と在来種を中心に緑化率30%の植栽計画を実現。販売前からワークショップを開催し、学園町の「豊かな緑」が共有財産であるということに共感していただきました。「繋ぎ庭」における緑豊かな暮らしが、強い愛情と積極的なコミュニケーションを生み出します。多くの人と共に成長していく場所こそが「繋ぎ庭」です。

<審査員評価>

分譲地の緑を守るため、住宅間をまたぐ「繋ぎ庭」を設けただけでは、将来的にそれがうまく維持されるかどうかわからない。そこで、緑を守り育てるルールである「緑の協定書」を策定し、住民に能動的に緑のまちの形成にかかわってもらう計画である。植物の専門家の参加を前提にしている点も、リアリティがある。「繋ぎ庭」の育成や維持へ向けた取り組みが、住民の愛着をはぐくみ、コミュニティ形成のきっかけとなることは、十分期待できるものであり、長期的で実質的なまちづくりを実現する方法として評価された。

振れ隅による屋根プレカット

[斜線制限が厳しい条件下における太陽光パネル敷設に適した屋根工法]

株式会社中央住宅 マインドスクェア事業部

ポラテック株式会社 プレカット事業部

<概要>

脱炭素社会の実現に向け、住宅への太陽光パネル搭載が進んでいます。東京都では2025年4月から、一定以上の住宅等を供給する事業者が新築する建物への設置等を義務付けました。しかし、都心部の建ぺい率いっぱいに建てられた家の屋根は、斜線制限のために勾配が急になりがちで、地上からの目線で太陽光パネルが見えてしまい美観を損なっています。また、発電効率が高くない方角に向けてやむを得ず設置してしまう問題もありました。

これを解決する屋根の新工法として、日本の伝統的な木造建築で見られる「振れ隅」を採用。異なる角度の屋根を組み合わせ、太陽光パネル設置面は低勾配にして地上から見えづらくし、南側の屋根面積を広げることで発電効率も高められます。「振れ隅」は高い技術が求められますが、この工法では部材をプレカット化し、職人の技能差によらず高品質な住宅を建設できるものとなっています。

<審査員評価>

これまで寄棟屋根の折れ線は、プレカット加工の場合、直角を等分した45度とする他、選択肢がなかったが、これを45度以外の振れ角を可能とすることで、偏って南垂れ面を増やすなど、太陽光発電パネルの効率的な設置を可能とした。再エネ率を高める構法アプローチからの工夫であり、環境貢献効果も大きく、高く評価した。

庭から生まれるコミュニティーのかたち

[niwanowa(庭の輪)]

ポラスガーデンヒルズ株式会社

<概要>

本分譲地は南北に道路が通る敷地条件で、通常の配棟では南側と北側に分断されて街としての一体感に乏しいものとなり、北側の区画の陽当たり不足も懸念されました。そこで、街区の中心に中庭を配置し、その周囲を取り囲むように5棟の住宅を配棟。各戸の陽当たりを確保しつつ、通常分断される庭が中心に集まることで、開放感・奥行き感も生まれます。「はなれ」や植栽の位置を程よく調整し、中庭からの目線にも配慮し、プライバシーにも対応したデザインとなっています。

<審査員評価>

5棟の住戸が大きな庭を囲むように配置され、各住戸と庭の間にはその間のレベル差を解消して両者をつなぐデッキが設けられる。このデッキは全体で緩やかな輪をなしつつ、縁側のように効果的に配置されていて、住民の自然な居場所が生まれている。住戸のうちの1棟には、はなれが設けられていて、一見、図式としては輪があいまいになるようにも思われかねないが、むしろこれがあることで、5棟の住戸が向き合いすぎない適切な関係性と、輪の中の人の気配が生まれている。

区画整理地に路地をつくり、豊かな街を醸成する試み

[ニジリロジのある街]

ポラスタウン開発株式会社

<概要>

浦和美園駅周辺を含む大規模区画整理地内での分譲住宅。主要道路が整備されているものの生活感のある道が少ない環境で、街区内に地域の温かみを感じられ、また子どもの安全な遊び場にもなる路地を創出した取り組みです。茶室に入るための小さな入り口「にじりぐち」をヒントにした、「ニジリロジ」やS字にクランクした通路、一部の建物をあえて斜めに配置するなど、あえて先が見通せない路地とし、一歩先に進むことが楽しくなるよう設計しました。路地には様々な植栽を配置し、子どもたちが日常の中で草木に触れ合える環境にしています。

<審査員評価>

本計画は、分譲地内の各住戸の配置や平面計画、さらに共有空間の設計を一体的に考え、通路幅や植栽に至るまで丁寧にデザインすることで、コミュニティとプライバシーの両立を実現した点が高く評価された。巧みに配置された四季折々の緑は、閉塞感を与えない全体計画のなかで、いっそう生き生きと感じられる。このような良質なデザインは、日常生活の質を高めるだけでなく、災害時などの非常時に助け合える共助の関係性を生み出すことも期待できる。

SNSの一枚のような出窓が遊歩道に家族の物語を灯す街

[-育実(はぐくみ)の丘 上尾-]

ポラスマイホームプラザ株式会社

<概要>

家族を表現するフォトジェニックな出窓を各邸に設けた分譲住宅。直接対面型のコミュニケーションの場として、ベンチを設けた遊歩道や住民の集い場となる広場を設けました。間接非対面のツールとして、遊歩道に面して出窓を配置。出窓には趣味や好きなもの、子どもの作品などをレイアウトしてSNSに投稿する1枚の写真のように時間を選ばず気軽に家族を表現し、また隣人を知る手段としてデザインしました。出窓は日が暮れると明るさセンサーによって自動でライトアップされ、ショーウィンドウのように変化。帰るのが楽しみになる街並みとなっています。

<審査員評価>

分譲された住宅地コミュニティでは、これまでの経験と深い洞察に基づき、さまざまなデザインが展開されている。対面・非対面の交流を促す仕掛けが随所に凝らされ、その影響は宅地割りから敷地境界フェンスのあり方、そして、住宅のプランニングまで広範に及んでいる。「出窓」の設置場所が各住戸で異なっているのも興味深い。境界概念を刷新した住宅地での暮らしは伸びやかで、風通しの良いものであろう。

本と階段が紡ぐ、家族の居場所

[地域文化を育む住まい]

ポラスマイホームプラザ株式会社

<概要>

「子どもの本離れ」と言われますが、デジタルが接近したことで、本の方が子どものそばから離れていったのではないでしょうか?本物件は、子どもの身近な場所に本を取り戻すことをコンセプトにデザインされた分譲住宅です。子どもの手が届く一番良い場所として、南側の一番良い場所に配した吹き抜けの階段、その踊り場に造り付けの本棚を設置しました。階段は単なる動線ではなく、立ち止まり、光が差し込む中で階段に腰掛けて、リビングにいる家族の存在を感じながら本に触れられる場所になっています。

分譲住宅は画一的な間取りになりがちですが、子育てに真剣な親御さん・お子さんのために、住まいの作り手として思い切った形の提案となっています。

<審査員評価>

階段の踊り場を人が通過するだけではなく、居場所ととらえ本棚や読書スペースをつくることで、画一的なLDKではない奥行感や上下階をつなぐ場が生まれる優れた計画として評価した。多様な場は人々の経験や体験を豊かにする。例えば、お気に入りの本から、家族や友人とのコミュニケーションが生まれる可能性なども期待できる。本棚の上部には開口部を設けており、自然光が上部から降り注ぐことで、踊り場だけでなく上下階ともに明るい空間となり、開放的な広がりのある空間は丁寧なデザインが施された計画である。

「パパでも家事を初めてみよう」をコンセプトにした分譲住宅

[パパでも家事プラン]

ポラスマイホームプラザ株式会社

<概要>

現在、合計特殊出生率1.15と少子化が進んでいること、多くの子育て中の夫婦は共働きであることに着目した結果「パパでも家事を始めてみよう」をコンセプトにした住宅を提案しました。現状、子育てに多くの時間や労力を割いているのは女性になります。そこで子育てに対する夫婦の不満や悩みを丁寧に洗い出し、夫婦間の考え方に対するギャップを埋める間取りや仕掛けを設けることで家事への取り組みやすさを追求しました。

パパが家事や育児に参入することで子どもの語彙力や運動神経の向上、家族が幸せだと感じることのできるホルモンの分泌など多くの良い影響を与えることができます。また子どもの有無に関わらず、家事に不慣れな人でも取り組みやすくなっていますので、忙しい夫婦の方にも受け入れていただけます。

<審査員評価>

夫婦の働き方として、共働きが一般的となっている中で、女性が子育て・家事を多く担うことがまだ大半を占める社会である。出産後はお産や帝王切開などで体力低下があるため、子育て・家事分担を共有することは生活を継続する上で重要である。夫婦が子供の頃に育ってきた子育て・家事の環境は異なることが多い。子育て・家事分担は、生活の中で議論をしながら決定していくことも多いが、早い段階でパパも家事をすることが前提で住宅を選ぶという選択肢があることは、生活の質の向上として優れた提案として評価した。

集合住宅のリビングダイニング空間

[住まいの真ん中に五感を刺激する無垢材カウンター]

株式会社中央住宅 マインドスクェア事業部 マンションDv

<概要>

住まいの中心となるリビングダイニングに浮造りで仕上げた無垢材のカウンターを採用。キッチン一体設計とすることで様々なシーンでの使用が可能となり、家族が集まる空間を創出します。日常的に本物の木に触れ、子どもの五感を刺激し豊かな成長を促します。代々受け継ぐことが可能な仕様とすることで愛着を生み、持続可能な社会にも寄与します。

また、無垢材カウンターを標準仕様とすることで、加工技術の継承にも繋がるなど、サスティナビリティにも貢献する取り組みです。住まい手にとっては視覚・嗅覚・触覚から得られるリラックス効果などが期待できます。

<審査員評価>

勇気のある取り組みである。木目調にあふれる集合住宅デザインにおいて、大きな無垢材を、しかも専有部に用いている。ただし、情緒に流されることなく、将来的なメンテナンスまで視野に入れたディテール、木材の反りを平滑化する加工技術の採用といった、デザインを成立させるためのデザインが施されている。実績も広がっているとのことで、無垢材を扱う技術者の減少といった社会課題に対応するものとしても評価したい。