研究の概要

藤田医科大学医学部医用データ科学(愛知県豊明市)の浦久保秀俊准教授、Vikas Pandey研究員、京都大学大学院医学研究科の林康紀教授、細川智永准教授の研究グループは、人が記憶するときに脳内で起こるタンパク質の集合をコンピュータシミュレーションすることに世界で初めて成功しました。私たちが何かを覚えるとき、記憶に関わるタンパク質は「液-液相分離*1」と呼ばれる液滴状の集合体を形成します。シミュレーションでは、タンパク質が複雑に多相の集合体を形成する様子が再現されました。

記憶に関係するタンパク質の集合は人の記憶形成の基盤です。それゆえ、統合失調症をはじめとする多様な精神・神経疾患の解明につながると期待されます。

本研究成果は、米国の学術ジャーナル「Cell Reports」オンライン版で2025年4月8日0時(日本時間)に公開されました。

論文URL :

https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(25)00275-X

<研究成果のポイント>

- 記憶を導くタンパク質のふるまいをシミュレーションし、世界で初めて記憶関連タンパク質の液-液相分離の再現に成功しました。

- 液-液相分離のうち、記憶に直結する相分離と考えられる2相分離*2の再現にも成功しました。

- 2相分離には、記憶関連タンパク質CaMKII*3の形が影響を与えていました。

背景

脳における記憶は、神経細胞同士のつなぎ目であるシナプスの内部にタンパク質が集合することにより成立します。本研究に先立ち、林康紀教授、細川智永准教授らは、試験管内で5種類の記憶関連タンパク質を混合して記憶を入力する刺激を与えると、タンパク質が液-液相分離と呼ばれる集合体を生じることを発見していました(Hosokawa, Liu et al., Nature Neuroscience 24, 777− 785, 2021)。刺激により記憶関連タンパク質CaMKIIが活性化すると、2相の液-液相分離(2相分離)を生じて、より効率的なシナプス伝達を生じるのです。このような記憶関連タンパク質がつくる液-液相分離について、理論的観点からの定量的な解析が望まれていました。

研究成果

本研究では、実験の代わりにコンピュータ中の仮想空間にてタンパク質を混合し、タンパク質の集団的ふるまいをシミュレーションにより検証しました。シミュレーションであればタンパク質の濃度や構造を簡単に変更できますし、液-液相分離を生じる原因を理論的に追求することもできるからです。多くの条件検討の末、実験で観察される液-液相分離の基本的な性質すべてをシミュレーションにより再現することに成功しました。同シミュレーションでは、2相分離の再現にも成功しています。

研究グループは、さらにタンパク質の濃度や構造を変更しながら液-液相分離のシミュレーションを繰り返しました。その結果、次の3つの発見がありました。

2相分離は、足場タンパク質PSD-95へほかの2種類のタンパク質が競うように結合することで生じていました。

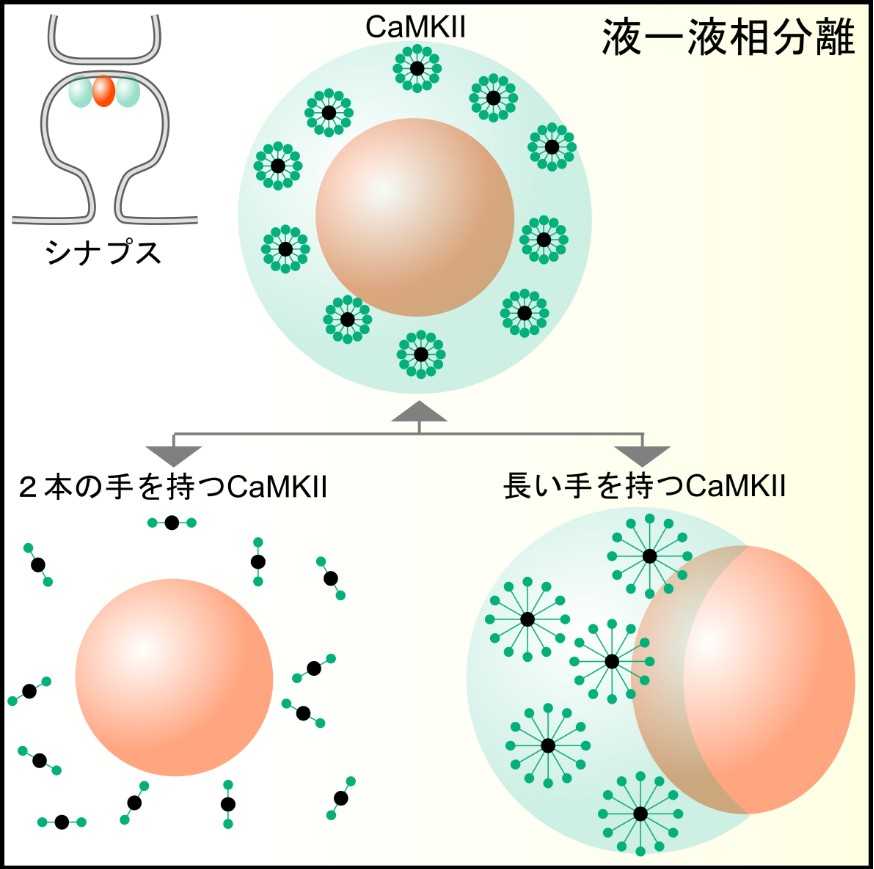

2相分離には、記憶関連タンパク質CaMKIIの形が影響を与えました。CaMKIIは核(図、黒丸)の周囲に12本の手(図、緑丸)を持つユニークな形状をしています。

通常のCaMKIIでは一方が他方を包埋するタイプの2相分離が観察されました(図上)。この2相分離では、核になる相が守られると共に、包埋する相も安定になります。

CaMKIIの手の数を減らすと2相のうちCaMKIIを含む相は消失してしまいました(図左下)。

CaMKIIの手の長さを伸ばした場合は、2相が接着する構造になりました(図右下)。

CaMKIIを含む液-液相分離にはモジュール構造が存在していました。

本研究より、CaMKIIがたくさんの短い手を持つことで、液-液相分離が安定して生じることが分かりました。CaMKIIは神経細胞に特にたくさん存在するタンパク質で、記憶の成立に決定的に重要であることが分かっています。CaMKIIのユニークな形状は、記憶を安定的に保持するために、進化の末に獲得されたのかも知れません。

図 記憶関連タンパク質CaMKIIの形に依存する液-液相分離。CaMKIIは核(黒丸)の周囲に12本の短い手(緑丸)がつながった形状をしている。橙色の球体は、ほかの2種類の記憶関連タンパク質が形成する液-液相分離である。CaMKIIの手が2本しかない場合は、CaMKIIを含む液-液相分離(緑色領域)は形成されない(左下)。一方、CaMKIIが長い手を持つ場合は、2相が接着するタイプの2相分離が形成される(右下)。このような記憶関連タンパク質の液-液相分離は、シナプス後スパインと呼ばれる場所で生じる(左上)。

今後の展開

脳において、シナプス後スパインと呼ばれる場所で記憶が成立することは分かっていますが、そこで生じる生化学反応についてはまだまだ多くの謎があります。本研究により、記憶成立のための生化学反応の一端が明らかになりました。本研究の最終目的は記憶の成立メカニズムを理論的・根源的に理解することです。そのためにも、まずはシミュレーションと現実の記憶現象の間のよりクリアな比較対照が課題となります。

また、記憶を導くタンパク質の集合はシナプスの形成に大きな影響を与えます。シナプス形成は、統合失調症、自閉スペクトラム症ほか、多くの精神・神経疾患において異常を生じることが分かっています。しかし、異常を生じる原因はほとんど分かっていません。今回のシミュレーション技術を活用することで、これらの疾患の原因解明や、新たな治療法の開発につながることが期待されます。

研究助成

本研究は、科学技術振興機構(JST)CREST(課題番号:JPMJCR20E4 記憶を司るシナプス微小構造の時空間ダイナミクス [林康紀])、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業(課題番号:JP19K06885, JP18H05434, JP20K21462, JP22K21353, JP24H02317, JP20K12062)、小林財団、京都大学総合研究推進本部 いしずえ、上原記念生命科学財団、内藤記念科学振興財団、ノバルティス科学振興財団、武田科学振興財団、HFSP Research Grant の支援を受けて行われました。

用語解説

*1 液-液相分離:細胞内においてタンパク質、核酸などが液滴状の集合体を作る現象。

*2 2相分離:液-液相分離の一形態で、2種類の液滴が接着した状態で生じること。2相分離が生じると、神経伝達物質を放出するシナプス前部の構造体と、それを受容するシナプス後部のAMPA受容体が、より近い場所に集合するようになる。それゆえ、効率的なシナプス伝達を生じると予想されている(Hosokawa, Liu et al., Nature Neuroscience 24, 777− 785, 2021)。

*3 CaMKII:代表的な記憶関連タンパク質。CaMKIIが活性化することにより記憶が入力されることが知られている。

文献情報

●雑誌名

Cell Reports

●論文名

Multiphasic protein condensation governed by shape and valency

●著者

Vikas Pandey1, 細川智永2,林康紀2,浦久保秀俊1

●所属

1. 藤田医科大学医学部医用データ科学,精神‧神経病態解明センター

2. 京都大学大学院医学研究科システム神経薬理学分野

●DOI

10.1016/j.celrep.2025.115504