一般社団法人デジタル・クライシス総合研究所による最新の炎上事案分析

シエンプレ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:佐々木 寿郎)は、一般社団法人 デジタル・クライシス総合研究所(住所:東京都港区、所長:佐々木 寿郎)と共同で、調査対象期間に発生したネット炎上についての件数と、その内訳、分析結果を公開しました。

○資料ダウンロードページ

https://www.siemple.co.jp/document/enjou_report_202503/

■調査背景

2025年1月28日、デジタル・クライシス総合研究所はソーシャルメディアを中心とした各種媒体とデジタル上のクライシスの特性、傾向と論調を把握するために「デジタル・クライシス白書2025」(調査対象期間:2024年1月1日~2024年12月31日)を公開しました。

継続調査の結果報告として、今回は2025年3月1日〜2025年3月31日の調査対象期間に発生した炎上事案について、新たに分析しています。

○「デジタル・クライシス白書2025」

https://www.siemple.co.jp/document/hakusyo2025/

■調査の概要

■調査結果

1. 炎上主体別 発生件数

1-1. 炎上主体別 発生件数と割合(前月比)

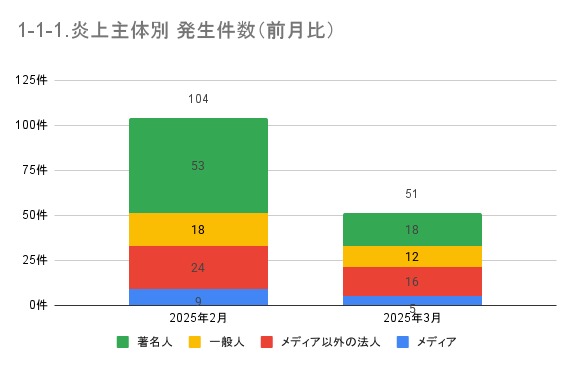

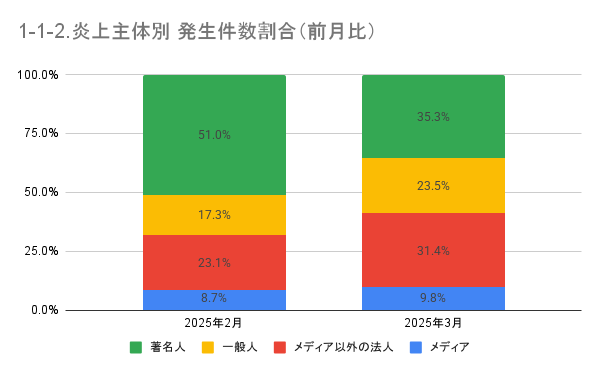

3月の炎上事案は51件でした。前月に比べ、53件減少しています。

炎上主体別の内訳では、「著名人」18件(35.3%)、「一般人」12件(23.5%)、「メディア以外の法人」16件(31.4%)、「メディア」5件(9.8%)という結果でした。

割合については下図のとおり、前月と比較し、「著名人」が15.7ポイントの減少、「一般人」が6.2ポイントの増加、「メディア以外の法人」が8.3ポイントの増加、「メディア」が1.1ポイントの増加という結果でした。

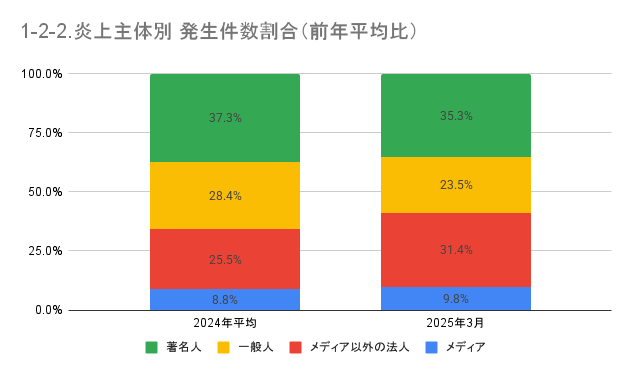

1-2. 炎上主体別 発生件数と割合(前年平均比)

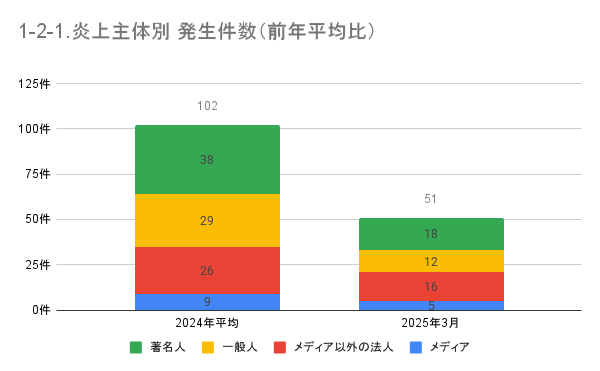

前年平均比では、炎上事案は51件減少しています。

炎上主体別の内訳では、「著名人」が20件の減少、「一般人」が17件の減少、「メディア以外の法人」が10件の減少、「メディア」が4件の減少という結果でした。

割合については下図のとおり、前年平均と比較すると、「著名人」が2.0ポイントの減少、「一般人」が4.9ポイントの減少、「メディア以外の法人」が5.9ポイントの増加、「メディア」が1.0ポイントの増加という結果でした。

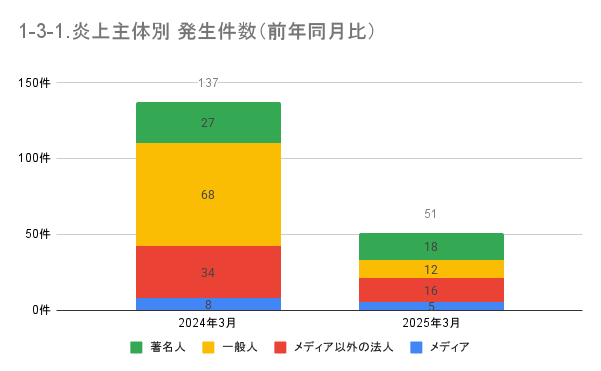

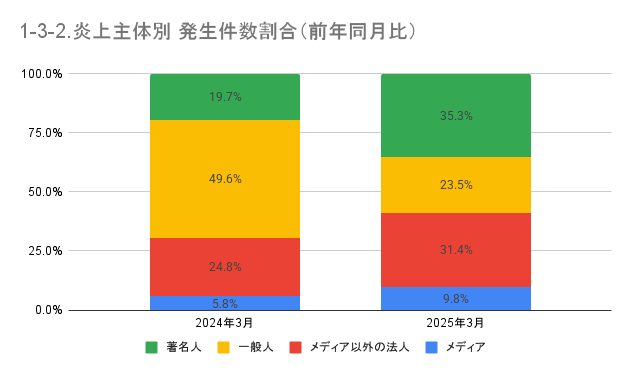

1-3. 炎上主体別 発生件数と割合(前年同月比)

前年同月比では、炎上事案は86件減少しています。

炎上主体別の内訳は、「著名人」が9件の減少、「一般人」が56件の減少、「メディア以外の法人」が18件の減少、「メディア」が3件の減少という結果でした。

割合については下図のとおり、前年同月と比較し、「著名人」が15.6ポイントの増加、「一般人」が26.1ポイントの減少、「メディア以外の法人」が6.6ポイントの増加、「メディア」が4.0ポイントの増加という結果でした。

2. 炎上の内容別 発生件数

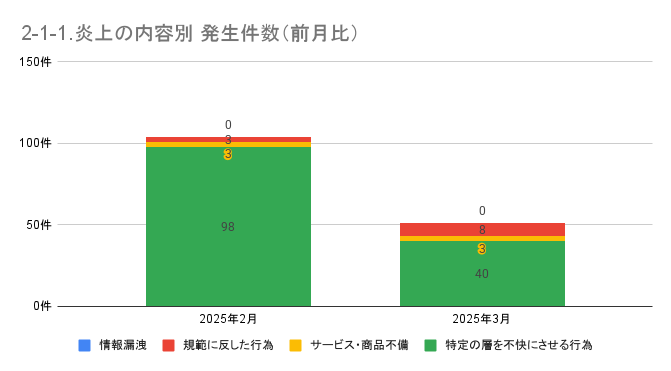

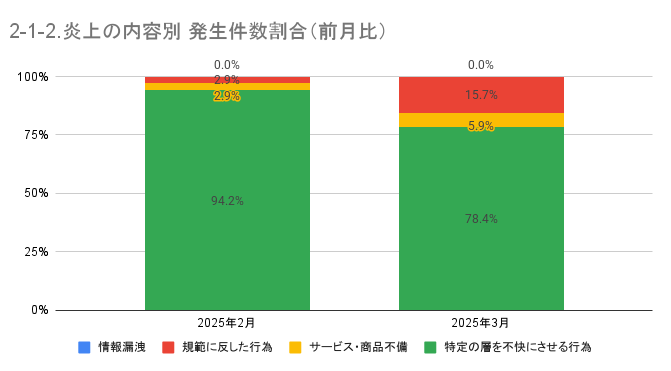

2-1. 炎上の内容別 発生件数と割合(前月比)

炎上内容別の内訳では、「情報漏洩」が0件(0%)、「規範に反した行為」が8件(15.7%)、「サービス・商品不備」が3件(5.9%)、「特定の層を不快にさせる行為(※)」が40件(78.4%)という結果でした。

前月と比較すると、「情報漏洩」は変動なし、「規範に反した行為」は5件の増加、「サービス・商品不備」は変動なし、「特定の層を不快にさせる行為」は58件の減少という結果でした。

※特定の層を不快にさせる行為:法令や社会規範に反する行為ではないものの、他者を不快にさせる行為(問題行動、問題発言、差別、偏見、SNS運用関連など)

割合については下図のとおり、「情報漏洩」が変動なし、「規範に反した行為」が12.8ポイントの増加、「サービス・商品不備」が3.0ポイントの増加、「特定の層を不快にさせる行為」が15.8ポイントの減少という結果でした。

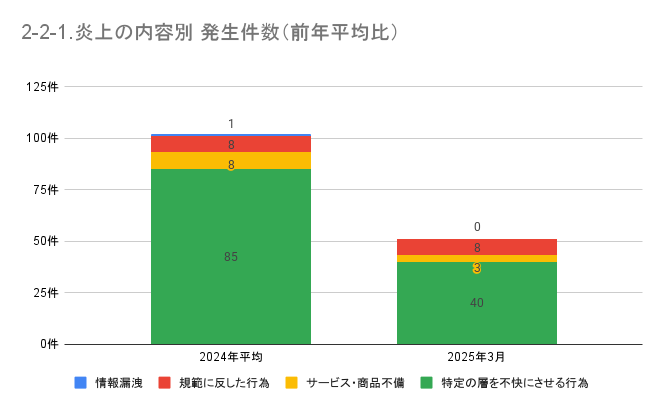

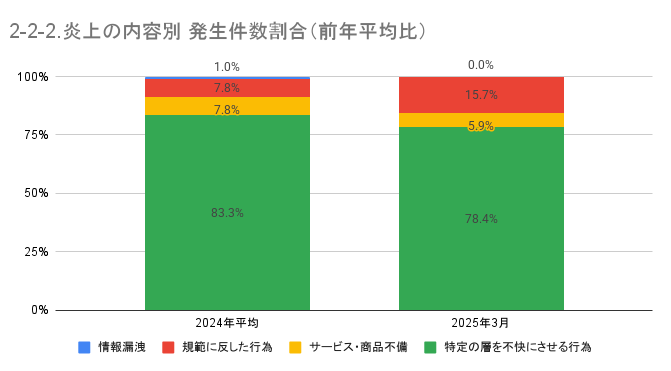

前年の平均発生件数と比較すると、「情報漏洩」が1件減少、 「規範に反した行為」が変動なし、「サービス・商品不備」が5件減少、「特定の層を不快にさせる行為」が45件減少しました。

前年平均の割合と比較すると、「情報漏洩」が1.0ポイントの減少、「規範に反した行為」が7.9ポイントの増加、「サービス・商品不備」 が1.9ポイントの減少、「特定の層を不快にさせる行為」が4.9ポイント減少しました。

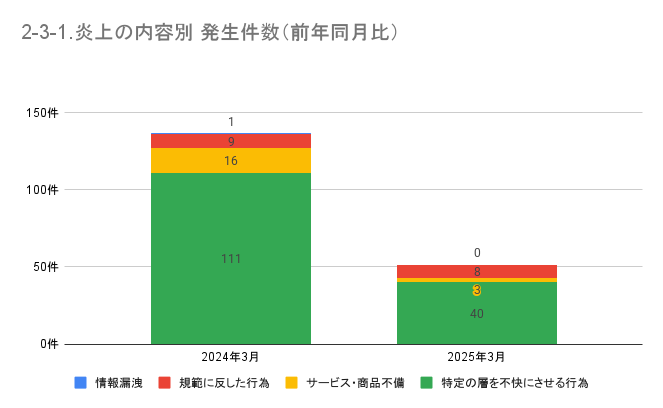

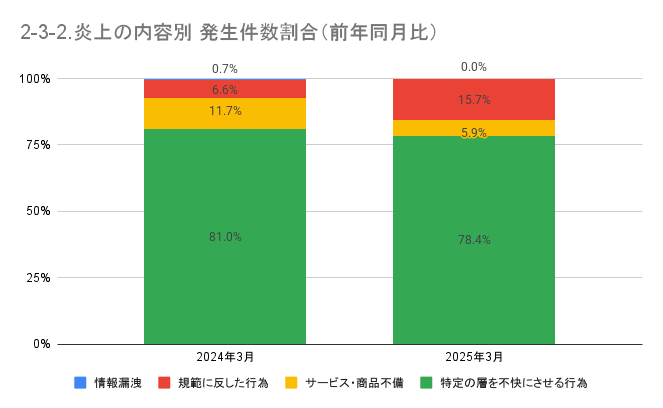

2-3. 炎上の内容別 発生件数と割合(前年同月比)

前年同月の件数と比較すると、「情報漏洩」が1件減少、「規範に反した行為」が1件減少、「サービス・商品不備」が13件減少、「特定の層を不快にさせる行為」が71件減少しました。

前年同月の割合と比較すると、「情報漏洩」が0.7ポイント減少、「規範に反した行為」が9.1ポイントの増加 、「サービス・商品不備」が5.8ポイントの減少、「特定の層を不快にさせる行為」が2.6ポイント減少しました。

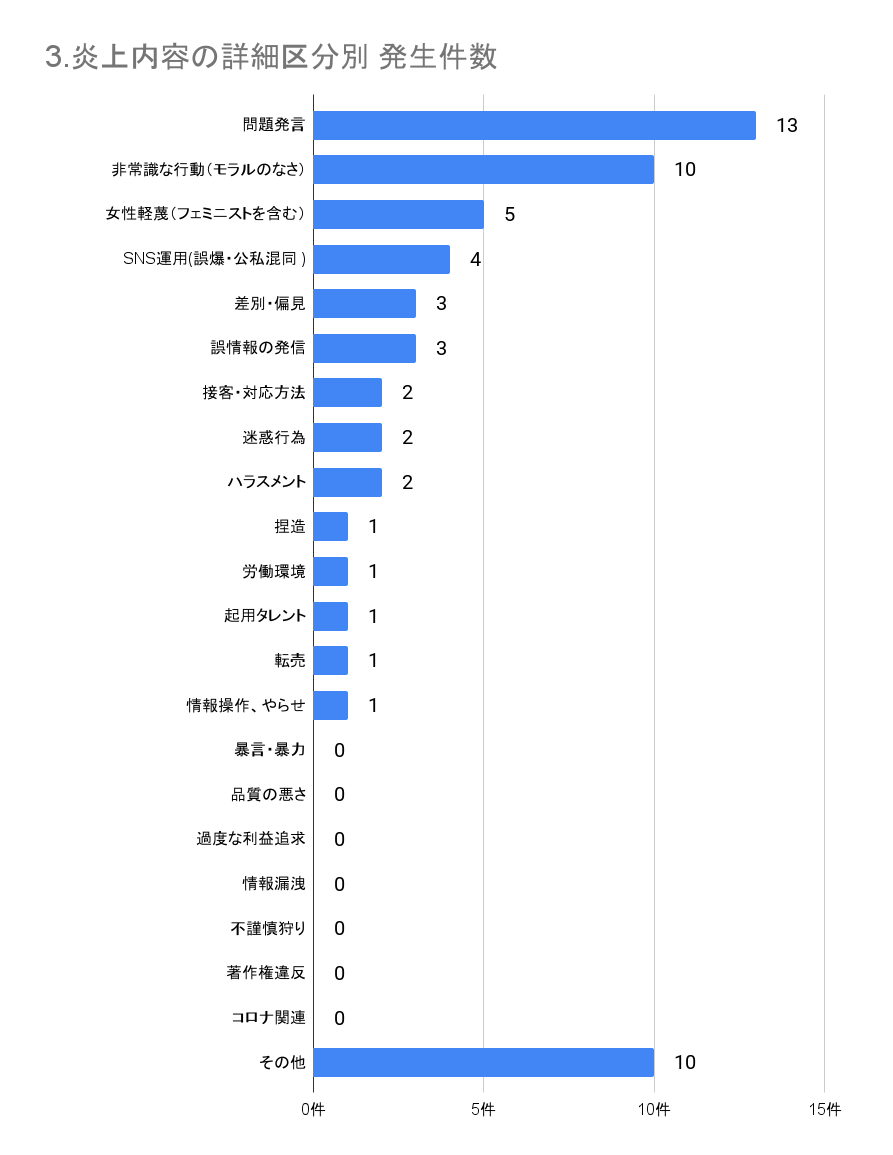

炎上内容の詳細を分析したところ、「問題発言」に関する炎上事案が13件と最も多く、次いで「非常識な行動(モラルのなさ)」に関する炎上事案が10件でした。

4. 法人等の業界別発生件数

4-1. 法人等の業界別発生件数と割合(炎上の内容別)

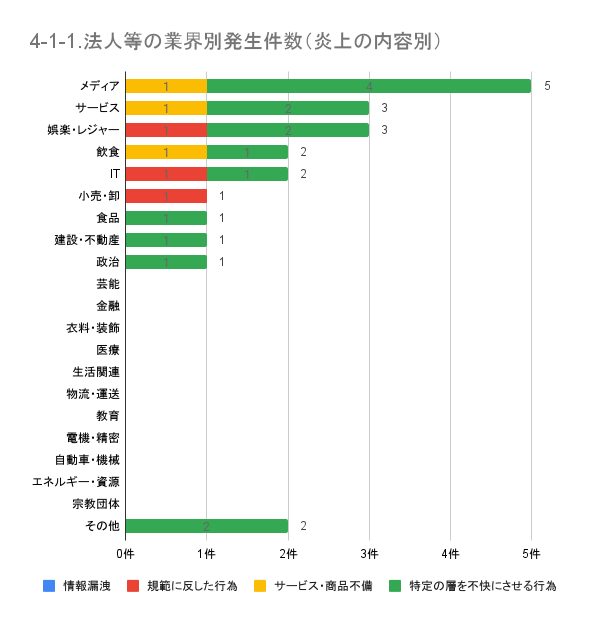

炎上主体のうち、「法人等」に該当する炎上21件について、業界ごとに分類しました。炎上事案が最も多かった業界は「メディア」業界で、5件(23.8%)という結果でした。

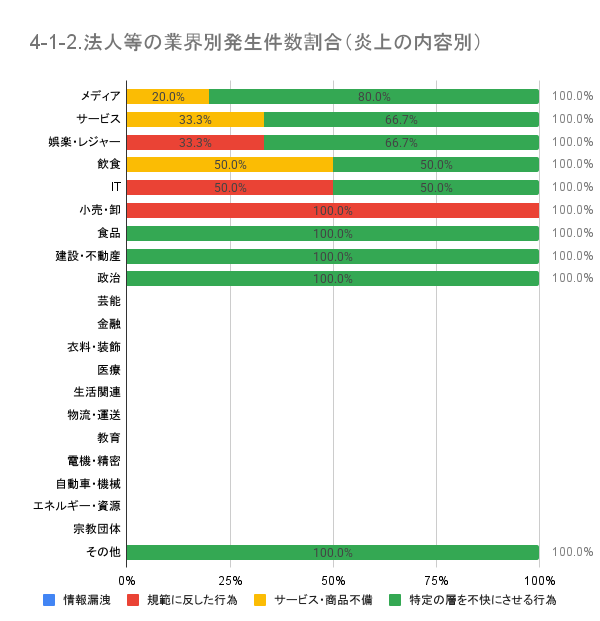

業界別の炎上種別を割合で見た場合、結果は下図のとおりです。

5. 企業規模別の炎上発生件数と割合

炎上の標的が「法人等」の場合について、上場企業か否か、また、それぞれの従業員数について調査しました。

なお「法人等」に該当する炎上事案は、日本国内に所在する企業のみを対象としています。

また、公共団体や政党、企業概要や従業員数等の情報が公開されていない団体は調査対象から除外しています。

調査対象の総数は13件です。

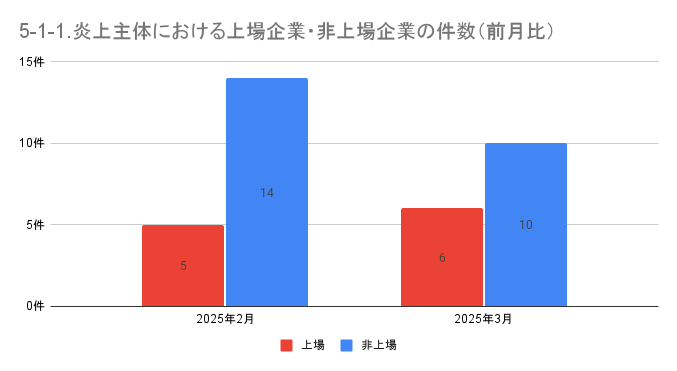

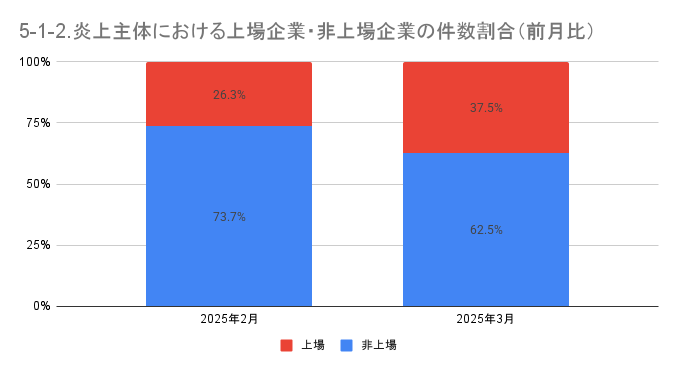

5-1. 炎上主体における上場企業・非上場企業の件数と割合(前月比)

上場区分に関して「上場企業」が主体となった事例が6件(37.5%)、「非上場企業」が主体となった事例が10件(62.5%)という結果でした。

前月と比較すると、「上場企業」の件数は1件増加、「非上場企業」の件数は4件減少しました。

割合を比較すると、「上場企業」の割合は11.2ポイント増加しました。

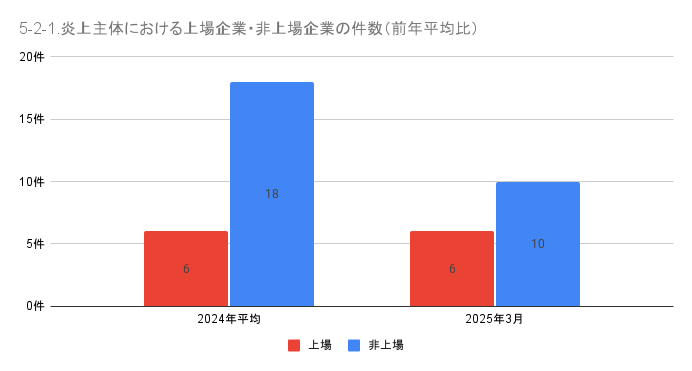

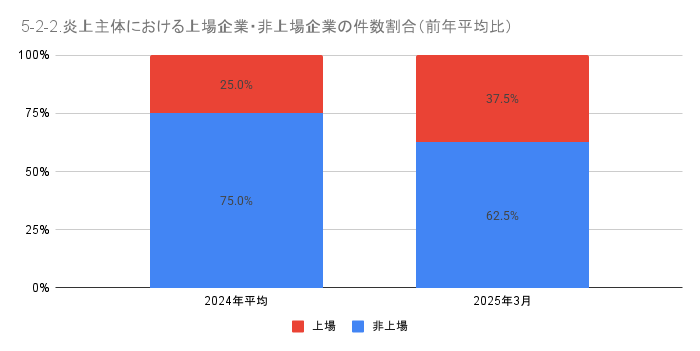

5-2. 炎上主体における上場企業・非上場企業の件数と割合(前年平均比)

前年平均と比較すると、「上場企業」の件数は横ばい、「非上場企業」の件数は8件減少しました。

割合を比較すると「上場企業」の割合は12.5ポイント増加しました。

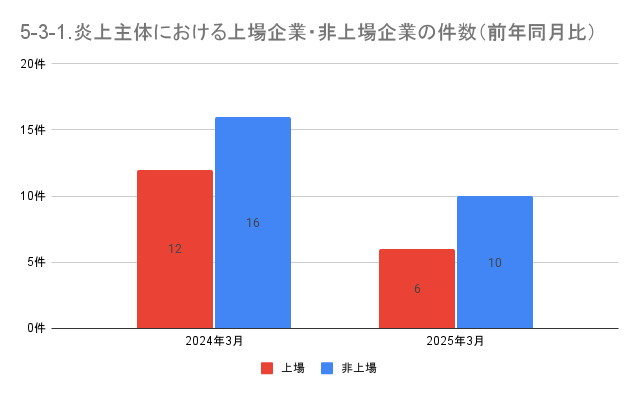

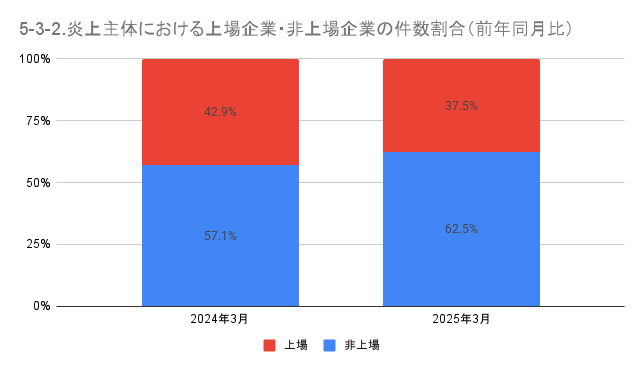

5-3. 炎上主体における上場企業・非上場企業の件数と割合(前年同月比)

前年同月と比較すると、「上場企業」の件数は6件減少、「非上場企業」の件数は6件減少しました。

割合を比較すると、炎上した企業のうち、「上場企業」の割合は5.4ポイント減少しました。

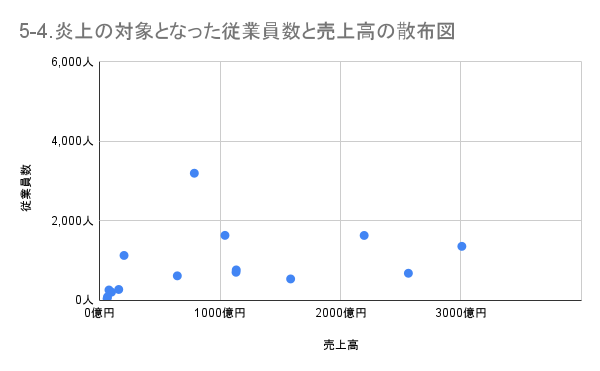

5-4. 炎上の対象となった従業員数と売上高の散布図

従業員数2,000人未満、売上高は1000億円未満の企業で炎上事案が多く発生しました。

一方で、従業員数約2,000人以上の企業でも炎上事案が発生していることから、どのような従業員数や企業規模でも、炎上は発生する可能性があるといえます。

また下図のグラフにはありませんが、従業員数約1万人、売上高約7000億円といった大企業の炎上事案も確認されました。

■分析コメント

国際大学グローバル・コミュニケーション・センター 准教授 山口 真一氏

3月の炎上事案では、SNS上で批判が集中したにもかかわらず、むしろ好意的な評価へと転じたケースが見られた。その代表例が、「オレンジページ」や「クラシル」における性的広告表示問題への対応である。両社のウェブサイトに不適切な広告が表示され、SNS上では「家族で見るサイトにそぐわない」といった批判が殺到したが、運営側は迅速に謝罪を表明し、広告配信事業者への停止要請や審査体制の強化を打ち出した。その誠実な姿勢が多くのユーザーから評価され、「むしろ信頼できる」といった声が相次ぐ結果となった。

この一連の事例は、インターネット広告が抱える構造的なリスクを浮き彫りにしている。現在のネット広告は、多くの工程が自動化されており、アドネットワークやアルゴリズムによる配信最適化が一般的である。その結果、サイト運営者が意図せずに不適切な広告が表示されてしまうこともある。しかも、悪質な広告主は審査をすり抜ける形で配信システムを悪用するケースが後を絶たず、完全な排除は非常に難しいのが現実である。

したがって、重要なのは炎上が起きることを前提に、「炎上が起きた際の対応力」を高めることにある。今回のオレンジページやクラシルのように、問題が明るみに出た時点で即座に認識し、説明責任を果たしつつ、再発防止策を講じる姿勢こそが、企業の信頼維持に直結する。責任の所在が曖昧になりがちなアドネットワークに起因するトラブルであっても、「見えないから仕方ない」と切り捨てるのではなく、ユーザーの立場に立った対応が不可欠である。

加えて、予防策としては、配信事業者との連携による広告フィルターの強化や、一定レベル以上の審査を自社側でかけるハイブリッド型の運用も検討すべきである。また、ユーザーからの広告報告を促すインターフェースの整備や、広告トラブルに関するFAQの充実といった「受け皿」づくりも求められる。

ネット広告が社会に果たす役割はますます大きくなっている一方で、信頼の損失は一瞬で広がる。企業に求められているのは、透明性と責任を備えた「ネット時代の信頼構築」である。リスクをゼロにするのではなく、リスクと共存しながら信頼を積み上げる姿勢が、これからの企業広報に求められている。

■(参考)分類基準

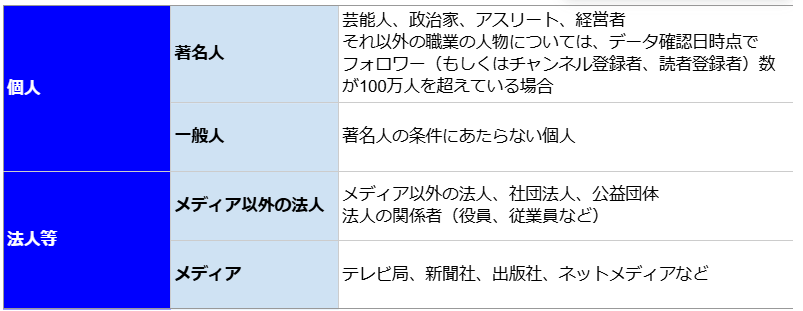

1.分類基準(炎上の主体)

抽出したデータは以下の表1に基づき分類しました。

(表1)分類基準(炎上の主体)

参考:山口真一(国際大学グローバル・コミュニケーション・センター 准教授):

『ネット炎上の研究「炎上の分類・事例と炎上参加者属性」』、 出版記念公開コロキウム用資料、2016

公に情報を発信する機会の多いメディア関連の法人については、炎上に至る経緯に違いがあるため、他業種の法人と分けて集計しています。

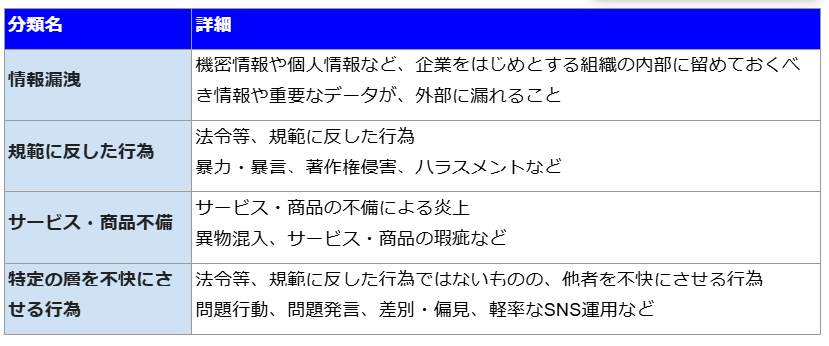

2.分類基準(炎上の内容)

抽出したデータは以下の表2に基づき分類しました。

(表2)分類基準(炎上の内容)

参考:山口真一(国際大学グローバル・コミュニケーション・センター 准教授):

『ネット炎上の研究「炎上の分類・事例と炎上参加者属性」』、 出版記念公開コロキウム用資料、2016

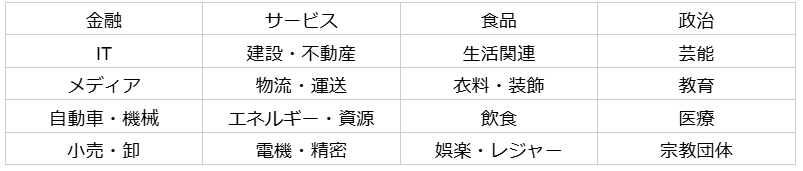

3.分類基準(業界)

また、炎上の主体が「法人等」の場合、20の業界に分類しました。

なお、該当しない業界に関しては「その他」としてデータを処理しました。

参考:業界動向サーチ「ジャンル別業界一覧」

https://gyokai-search.com/2nd-genre.htm

■一般社団法人デジタル・クライシス総合研究所 概要

研究所名 :一般社団法人デジタル・クライシス総合研究所

設立 :2023年1月20日

代表理事 :佐々木 寿郎

アドバイザー:山口 真一(国際大学グローバル・コミュニケーション・センター准教授)

沼田 知之(西村あさひ法律事務所所属弁護士)

設立日 :2023年1月20日

公式HP :

https://dcri-digitalcrisis.com/

関連会社 :シエンプレ株式会社"