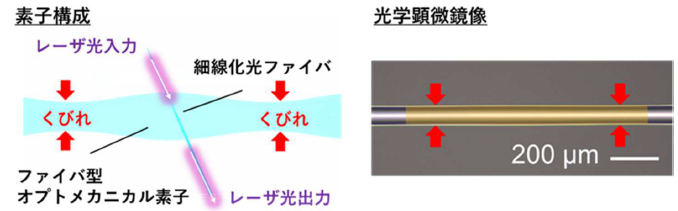

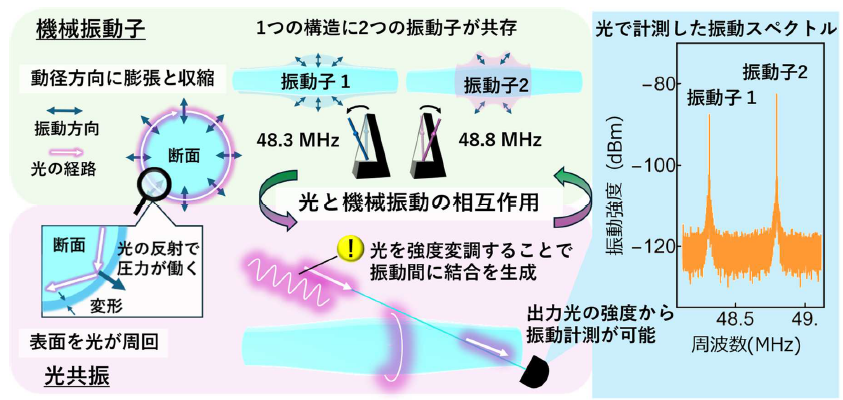

NTTがノウハウを有するガラス加工技術を駆使し、髪の毛程度の細さのガラスファイバ上にくびれを導入したオプトメカニカル素子※5を作製しました(図2)。この素子のくびれに挟まれたボトル形状の部分では、この部分が膨張・収縮する「機械振動」と、表面を光が全反射で周回する「光共振」が互いに影響を及ぼしあいます(図3)。このボトル形状を調整することにより、異なる周波数を持つ2つの機械振動を同時に利用することが可能となります。この独自設計により、光と相互作用する2つの機械振動子(メトロノーム)を1つの微小構造に備えたオプトメカニカル素子を実現しました。

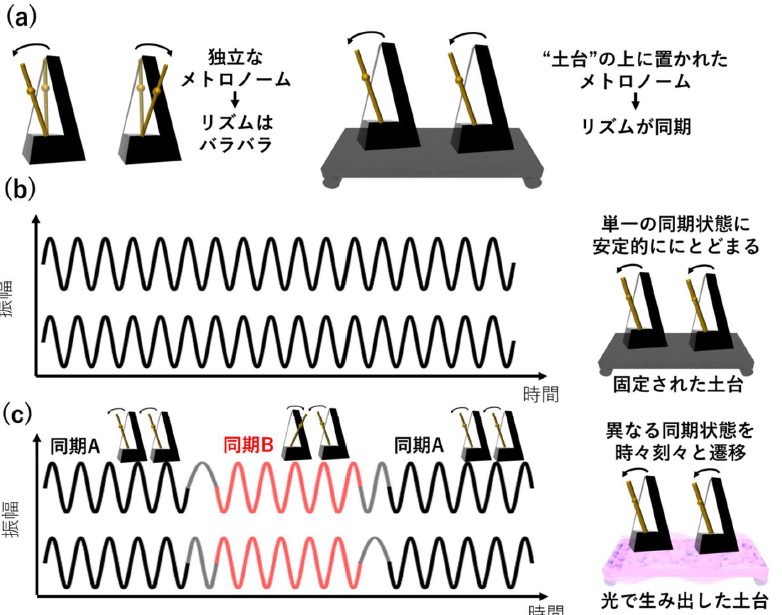

振動子の間に同期を実現するためには、振動子(メトロノーム)間をつなぐ結合(土台)が必要となります。本研究では、2つの機械振動子の周波数差で強度変調した光を用いることで、振動子間に結合を生み出す新手法を確立し、振動子間の同期を達成しました。さらに、非同期状態と同期状態を比較したところ、この手法により周波数差のばらつきが約1000倍以上抑えられ、高い周波数安定化が得られることを確認しました。

位相スリップとは、同期している2つの機械振動子の相互関係が、振動一回分あるいは整数分の一の単位でずれる現象です。この位相スリップを引き起こすことにより、異なる同期状態の遷移を引き起こすことができます。今回、同期状態を多重化する特殊な結合効果を光で誘起し、その強さと周波数を時間的に変化させることで、位相スリップを所望のタイミングで発現させる新手法を確立しました。

図 2: ファイバ型オプトメカニカル素子の素子構成図と光学顕微鏡像。顕微鏡像のオレンジの部分がくびれ(赤矢印)を持つファイバ型オプトメカニカル素子。

図 3: ファイバ型オプトメカニカル素子における光と機械振動の相互作用の概念図。

3. 実験の概要

80ミクロン直径のガラスファイバ上に78ミクロン程度のくびれを2つ導入したファイバ型オプトメカニカル素子を作製し、1ミクロン程度まで細線化した光ファイバを素子に対して直交して接触させることで、レーザ光を共振させました(図3)。この際、入力レーザの周波数を光共振の周波数と機械振動の周波数の和周波近傍に合わせると、光のエネルギーが機械振動に移り、振動を光で励起することができます。また、共振器からの出力光は機械振動に応じて強度が変化するため、単一のレーザ光を用いて機械振動の振動制御と振動計測を両立させることが可能です。これら振動制御・計測技術を駆使し、2つの機械振動子の自励発振※6を観測しました。これは冒頭の例における独立なメトロノームを2つ用意したことに対応します。

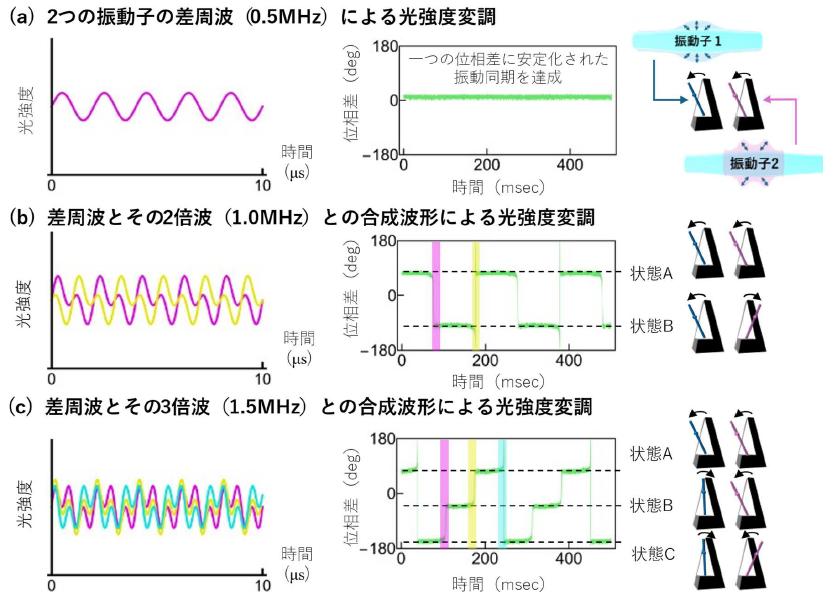

次に、入射するレーザ光強度を、1つのボトル形状に共存する2つの機械振動子の差周波で強度変調することにより、振動子間に結合を生み出しました。実験では、出力光から2つの振動の「うなり」を計測することで、同期の有無を観測しました。光強度変調を施した結果、うなりの波の位置(位相差)が一定となることが確認されました[図4(a)]。このことは、光を用いることでメトロノームの同期に相当する機械振動子の同期が実現されたことを明確に示しています。

最後に、機械振動子間の差周波とその2倍波あるいは3倍波を合成した強度変調を加えました[図4(b)と(c)]。ここで、差周波変調信号の波の位置を時間的に変化させることで、同期状態の多重化と位相スリップを両立する特殊な結合効果を創出しました。その結果、一周期で2回または3回の位相スリップが生じ、異なる複数の同期状態間を遷移させることに成功しました。これらの状態は、位相が180度または120度ずつずれた振動状態に相当し、同じリズムで動くメトロノームにおいて、振動の向きや針の位置が瞬間的に変化する様子に対応しています。

図 4: 独自の光強度変調手法によって生み出されるうなりの波の位置(位相差)の同期。光強度のプロット色(左図)は位相差のジャンプ部分(中央図)の網掛け色に対応。

4 .今後の展開

今回の実験で光を用いた機械振動子間の同期制御の要素技術を確立しました。本成果で得られた2つの振動子間の同期のリアルタイム制御を多くの振動子間に拡張することで、微小振動素子を用いた新たな情報処理技術への展望が期待できます。特に、光で振動子間の同期を自由自在に設計可能であることから、脳内のネットワークを実際に構成しているニューロンのように、振動子同士が多様な相互作用で複雑に結ばれ合った高度な情報処理を可能とする生体模倣技術への応用が期待できます。

本研究への支援

本研究開発は、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業基盤研究(S)「極超音波トポロジカルフォノニクスの開拓と多機能弾性デバイスの開発」(研究課題番号:JP21H05020)と、同・基盤研究(S)「超高速マグノフォノニック共振器デバイス」(研究課題番号: JP23H05463)による支援を受けています。

論文情報

雑誌名: Science Advances

タイトル: Synthesized Kuramoto potential via optomechanical Floquet engineering

著者: Motoki Asano, Hajime Okamoto, and Hiroshi Yamaguchi

DOI: 10.1126/sciadv.ady4167

URL:

https://doi.org/10.1126/sciadv.ady4167

関連する過去の報道発表

・2022年11月3日「世界初、光で液体の特性や液中の粒子を超高感度に検出する技術を実現

~液体中の所望の位置で計測できる化学・バイオセンサやレオロジー応用に期待~」

https://group.ntt/jp/newsrelease/2022/11/03/221103a.html

【用語解説】

※1:同期現象とニューラルネットワークとの関係性に関する参考文献:

J. J. Hopfield, “Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities”, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 79, 2554-2558 (1982).

※2:人工ニューラルネットワーク

微小なレーザ素子や微小マグネット、電気回路などを複数用意し、光や磁極、電流などの情報担体の間に特殊な相互作用を生み出すことで脳内の一部の動作を模倣したさまざまな情報処理を可能にします。これにより、適応性や自律性を秘めた新たなIoTセンサやアクチュエータなどへの応用が期待できます。

※3:神経回路内のニューロン群同士の同期による効果的な情報伝達に関する参考文献:

P. Fries, “A mechanism for cognitive dynamics: neuronal communication through neuronal coherence”, Trends Cogn. Sci. 9, 474 (2005).

※4:機械振動子

ギターの弦やドラムの膜といった楽器のように機械的に振動する構造をマイクロ・ナノ領域に作り込んだ素子を指します。腕時計に含まれている水晶振動子もその代表例です。今回の技術では、膨らんだり萎んだりするファイバ型の素子を利用しています。

※5:オプトメカニカル素子

光は物体を押したり引いたりする「力」を持っています。この光の力を介して光と機械的な振動とを結合させる素子をオプトメカニカル素子と呼びます。この素子を用いることで、既存のレーザ振動計をはるかに上回る超高感度な振動計測が実現し、光で駆動可能なさまざまな振動現象の探索が可能となります。

※6: 自励発振

外部から周期的な力や信号を加えずに、システムが自らエネルギーを取り込むことで強力且つ安定した振動を続ける現象を指します。息を吹き込むだけで笛が一定の周波数の音を出すように、光を入れるだけで一定の周波数の強い振動を生み出しています。