佐渡のSDGsニュースレター2025 Vol.1 佐渡ならではの柔軟な発想とチャレンジ精神

■「離島は日本の縮図」 離島から日本のサステナビリティへのヒントを考える

人口減少や高齢化、物流やインフラ、エネルギーの課題など、今日日本は様々な課題を抱えていますが、日本各地の離島はそれらにいち早く直面し解決を迫られており、「離島は日本の縮図」と言われています。

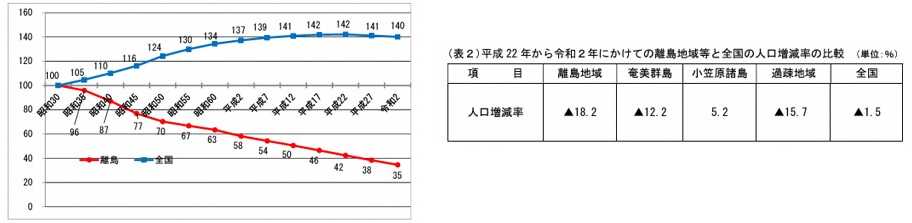

日本全体では2008年に人口が減少に転じましたが、多くの離島ではさらにそれ以前から人口減少や高齢化が進んでいます(※グラフ2)。離島では物資やエネルギーを船に依存するケースが多く、荒天や地政学リスク等が物流・島内エネルギー供給に大きな影響を与えますが、食料や日用品、エネルギー燃料の多くを移入に頼り、食料自給率やエネルギー安全保障の議論が活発化している日本列島にも同じことが言えます。

このように、離島がこれまで直面してきた課題と解決策を考えることは、日本全体が抱える現在、また今後抱える課題の理解と、その解決を考えるヒントが得られる可能性があります。

■世界遺産登録からもうすぐ1年 今注目を集める離島「佐渡」

こうした背景の中、今注目を集めている離島が、日本海で最も大きな離島である新潟県の佐渡です。

2024年7月に、「佐渡島の金山」が世界文化遺産に登録され、もうすぐ1年が経ちます。観光客は増加傾向にありますが、これに伴い観光の受け入れ態勢を強化する必要が出てきています。この状況は、直近のインバウンド観光客急増に対応する日本全体の課題と重なります。さらに佐渡は、環境省による脱炭素先行地域にもいち早く選定されて取り組みを進めていますが、列島全体で2050年カーボンニュートラルを目指す日本の状況と重なる部分があります。

■300年以上前からサステナブルな島

実は佐渡は、300年以上前からサステナビリティを重視してきた島と言えます。江戸時代、金山の繁栄による急激な人口増加に対して、自然環境との共存を重視しながら農地の開発を進めたことで、住民の持続的な生活基盤の構築を実現しました。これは今日の佐渡の豊かな生活、独自の文化・神事につながっています。同時に、当時作られた水田・ため池などの豊かな水辺環境のおかげで野生のトキが最後まで生き残ることができ 、野生絶滅後の復活の地として選ばれることになりました。多くのトキが舞う現在でも、生態系維持のための取り組みが継続されています。こうした歴史的背景を持つ佐渡ですが、今日でも、オーバーツーリズムや環境、人口減少など現代のサステナビリティ課題に対して、積極的に取り組みをおこない、未来を見据えた地域づくりを行っています。

今回と次回のニュースレターでは、佐渡が持つサステナブルな側面・取り組みを紹介します。今回は産業・経済側面、次回は環境・生態系の側面を取り上げます。

<オーバーツーリズムが顕在化する日本と佐渡の取り組み>

■課題:日本ではオーバーツーリズムが深刻化している

近年、円安傾向が続く中で訪日外国人観光客が急増し、日本各地でオーバーツーリズムの問題が顕在化しています。2024年3月には、訪日観光客数が月間で初めて300万人を超え、同年10月には年間累計で過去最速の3000万人を突破しました。特に富士山や京都といった「ゴールデンルート」の観光地では観光客による混雑が深刻化していますが、一部の観光地に限らず、日本全体で観光受け入れ体制が課題となっています。

【グラフ1】

佐渡でも2024年7月、「佐渡島の金山」が世界文化遺産に登録されて以降観光目的の来訪者数が急増し、9月には前年同月比で20%以上が観光目的で訪れています。しかし、都市部と比べて観光インフラのキャパシティが限られている佐渡では、飲食店や宿泊施設、レンタカー不足といった受け入れ体制が課題とされています。このような状況を受けて、佐渡島では持続可能な観光地としての取り組みをさらに強化しています。

■世界が認める持続可能な観光地としての佐渡島

佐渡は、2021年に「世界のサステナブルな観光地100選」に選ばれています。この認定は、持続可能な観光を推進する国際認証団体「グリーン・デスティネーションズ」によるもので、より良い観光地づくりに努力している地域が選出されます。佐渡島がこのリストに選ばれたことは、国際的にも持続可能な観光地として評価されていることを示しています。

■佐渡で動くオーバーツーリズム対策の取り組み

1. 宿泊施設不足の解消

佐渡では、観光客の増加に伴う宿泊施設の不足に対して、ユニークな取り組みが進んでいます。

〇空き家・民泊活用の推進

2024年8月には佐渡市がAirbnb Japanと連携協定を締結し、空き家利活用やこれまで宿泊施設がなかった地域におけるコミュニティの振興を図る勉強会を実施するなど、観光客の受け入れの裾野を広げる取り組みを進めています。

〇トレーラーハウス型の宿泊施設の誕生

同年8月、廃校となった沢根小学校のグラウンドにトレーラーハウス型宿泊施設「佐渡風流~nagomi~」が開設されました。この施設は、災害時の避難場所としても活用可能であり、地域課題の解決と活性化を目的としています。

〇昭和の団体向け観光ホテルから令和版個人旅行型ハイクラスホテルへ

「佐渡リゾートホテル吾妻」は大正14年創業の老舗旅館「ホテル吾妻」から運営会社が変わり、オーシャンビューの良さはそのままに長期滞在客をターゲットとしたホテルにリニューアル。「ホテル大佐渡」を全室オーシャンビューに改装した「SADO NATIONAL PARK HOTEL OOSADO」は平日1泊30万円(スイートルーム)でも宿泊者ニーズの高い高級ホテルへと生まれ変わっています。

2. 分散型観光の推進

観光客を一部地域に集中させない「分散型観光」の推進にも力を入れています。

〇アドベンチャーツーリズムの推進

佐渡島ならではの自然環境を活かした「アドベンチャーツーリズム」も注目されています。この旅のスタイルは、アクティビティ、自然、異文化体験のうち2つ以上を組み合わせたもので、佐渡島ではカヤックやSUP、天然杉を巡るトレッキング、島内サイクリングなどが人気です。

※参考:

https://howtoniigata.jp/news-column/50162/

〇野生のトキ見学エコツーリズム

また、エコツーリズムとして、野生のトキを見学するツアーが推進されています。

〇分散型ホテルの誕生

分散型観光を推進しつつ、宿泊施設不足解決にもつながる取り組みが、2024年7月に、佐渡市相川地区に古民家4棟を改装してオープンした分散型ホテル「NIPPONIA佐渡相川金山町」です。このホテルは、佐渡市と佐渡観光交流機構などが連携し、地域活性化のために設立された「相川車座」が運営しています。地域の歴史や文化を活かしつつ、宿泊客を分散させることでオーバーツーリズムの緩和を目指しています。3月、アメリカの『TIME』が発表する「The World’s Greatest Places 2025」の「Places to Stay(宿泊施設)」部門に選ばれました。

■今後の展望

2024年の「佐渡島の金山」世界文化遺産登録を契機に、2025年も例年比では観光客が増加することが見込まれるため、佐渡では宿泊施設、移動手段、飲食店等の不足に対する解決策、またその一つとしての分散型観光の推進を今後も強化していく予定です。

<人口減少対策として進む企業・起業家の誘致と地元愛を育むユニークな取り組み>

■課題:人口減少により機能維持が困難になる自治体が増えている

日本の人口減少はより深刻さを増しており、2024年1月時点で、15年連続の人口減少となり、日本人の総人口は前年比で86万人減少、また東京以外のすべての道府県で人口減少に転じています。2024年4月に発表された「人口戦略会議」の報告書では、2050年までの30年間で若年女性人口が半数以下になる自治体が全体の4割、744自治体にのぼるとの予測が示されました。

特に離島においてはその傾向が顕著であり、佐渡を含む、離島振興対策実施地域に指定されている256島の人口は、昭和30年には約98万人だったところ、令和2年には約34万人まで減少しており、全国平均と比較して減少が顕著に大きい地域となっています。平成22年から令和2年までの10年間で見ても18.2%減で、他の条件不利地域と比べても減少幅が大きく、解決は喫緊の課題となっています。

【グラフ2】

こうした状況を受けて、2024年12月には政府が地方創生に関する基本的な考え方を発表し、その中で企業移転を通じた東京一極集中の是正が重要な施策として位置づけられています。

※新しい地方経済・生活環境創生本部「地方創生2.0の「基本的な考え方」概要」:

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_chihousousei/pdf/gaiyou.pdf

■「起業成功率No.1の島」を目指す佐渡

佐渡市もこの全国的な流れの中で、人口減少に直面しています。令和3年から4年の1年間で佐渡市の人口は1213人減少、減少率は2.41%と高い水準にあります。この深刻な課題に対し、佐渡市では「起業成功率No.1の島」を目指し、スタートアップ支援や企業誘致に注力しています。

取り組みの成果として、近年進出したスタートアップ企業に就職して佐渡に移住する若者移住者も増えており、今後はその定着が課題となっています。

■佐渡で動く企業誘致・起業支援の取り組み

〇「佐渡ビジネスコンテスト」の開催

佐渡市では、民間団体「NEXT佐渡」と連携した企業誘致の取り組みの一環として、佐渡の課題解決に資するビジネスプランや地域に根差した新たなビジネス創出に向けた取組を表彰する、「佐渡ビジネスコンテスト」を開催しています。これまでに58社がコンテストに出場し、そのうち32社が佐渡でのビジネスを展開しており、地域経済の活性化につながっています。

〇サテライトオフィスの整備

進出企業の活動の受け皿として、佐渡ではシェアオフィスの整備が進められています。

【佐渡市による整備】

・インキュベーションセンター河原田本町

・インキュベーションセンター真野新町

・SADO PORT LOUNGE

【民間による整備】

・REBIRTH佐渡ワーケーションプレイス

〇渋谷QWSとの連携

佐渡市は2023年10月に、企業や起業家が集うコラボレーションスペース「渋谷QWS」のパブリックメンバーに加入しました。企業のサテライトオフィスや起業家の佐渡誘致に向け、多くの企業や起業家とのつながりの構築を進めています。

■今後の展望

佐渡市は「起業成功率No.1の島」実現のため、スタートアップや進出企業を支援する環境整備を行ってきました。今後は更に、渋谷QWSや、令和6年度に自治体として初めて賛助会員となった世界的起業家組織EOとの連携を深めることで、更なる企業誘致を図り、島内でのイノベーションを促進することで、地域課題の解決を図っていきます。

■地元愛を育むユニークな取り組み

国勢調査によると、2020年の佐渡市の労働力人口は2万7000人で、15年に比べ約1割減少しています。これは、高校卒業後に進学や就職のため島を出る学生が多く、島内に残る高卒者が少ないことも一因です。佐渡市ではそうした背景から、将来的な佐渡へのUターンを見据えた地元愛を育む取り組みを行っています。

〇佐渡市「高校生議会」

新潟県佐渡市では、若者の政治参加と地域課題への関心を高めるため、「佐渡市高校生議会」を毎年開催しています。この取り組みは、2021年に初めて実施され、2024年で4回目を迎えました。

高校生議会では、島内の生徒たちが市の施策やSDGs(持続可能な開発目標)との関連性を学び、現状や課題について研究します。その上で、自ら政策提案を行い、市長や執行部に対して代表質問を実施します。

2024年の高校生議会では、羽茂高等学校の生徒が佐渡の医療体制について、佐渡中等教育学校の生徒がごみ問題について、佐渡高等学校の生徒が人口減少問題に対する施策について提案を行いました。

また、佐渡市も若者の意見を市政に反映させるため、積極的にこの取り組みを支援しています。

■今後の展望

高校生議会は、地域と若者が連携し、持続可能なまちづくりを推進する重要な機会となっています。2023年からは、明誠高等学校が参加し、計5校での開催となりました。参加校も年々増加し、取り組みが広がりを見せています。